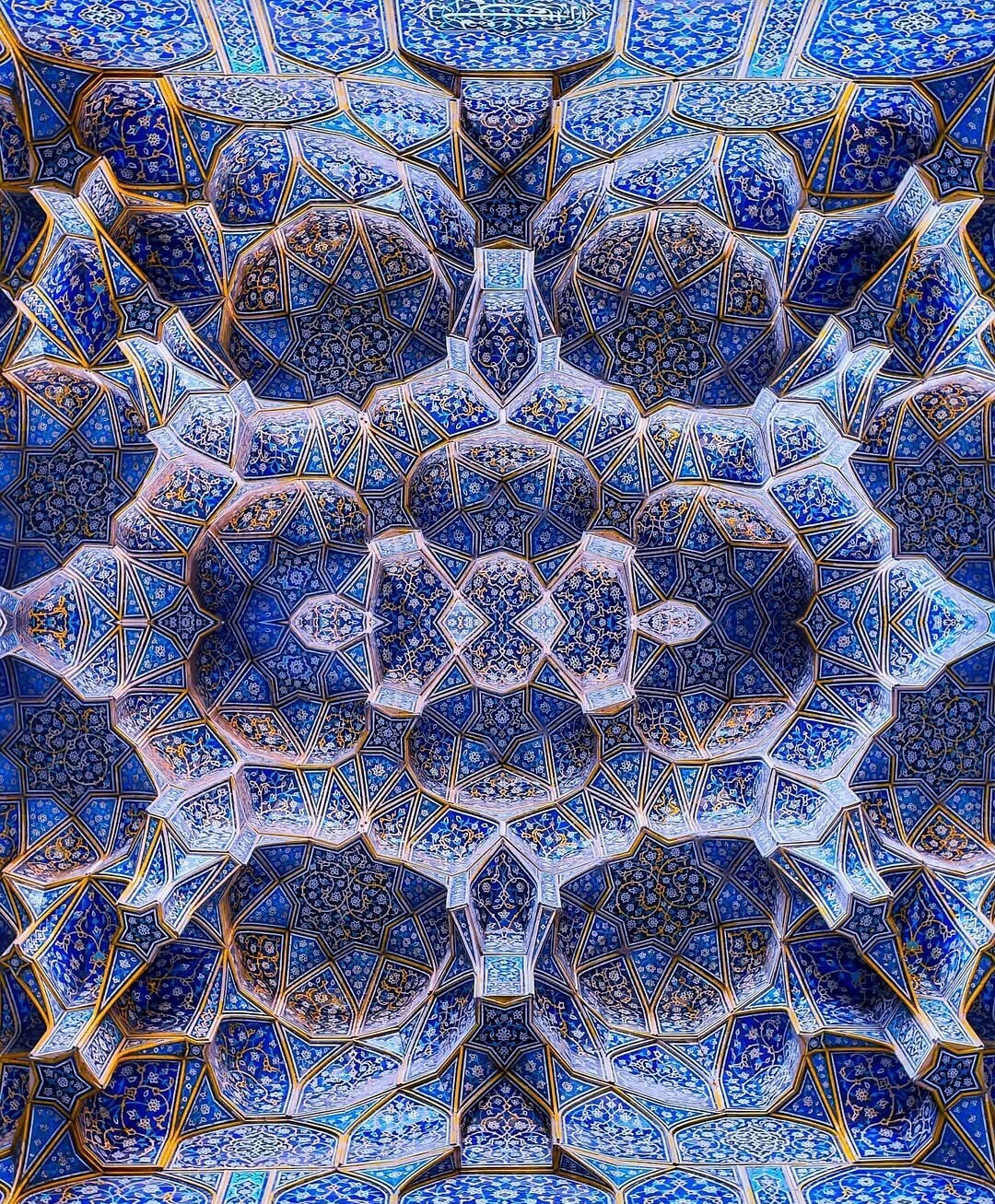

Dalam tradisi Syi’ah, iman tidak pernah dipisahkan dari keadilan. Tauhid tidak berhenti pada pengakuan lisan, melainkan menuntut keberpihakan nyata pada kebenaran. Karena itu, setiap pembicaraan tentang agama selalu membawa konsekuensi sosial: di mana posisi kita ketika martabat manusia direndahkan dan hak-hak publik dilanggar? Di negeri yang kaya ekspresi keagamaan, rumah ibadah berdiri megah dan ritus dijalankan dengan tekun. Namun, di balik kelimpahan simbol, ada kegelisahan yang perlu disuarakan dengan bijak: apakah agama telah sungguh hadir sebagai energi pembebas, atau justru berisiko menjadi penghiburan yang menjauhkan kita dari tanggung jawab sosial?

Dalam teologi Syi’ah, ‘adl (keadilan) bukan sekadar nilai etis, melainkan salah satu prinsip dasar iman. Keadilan menuntut lebih dari kesalehan personal; ia menuntut keberanian menjaga hak manusia, terutama mereka yang lemah. Karena itu, ketimpangan sosial, penyalahgunaan kekuasaan, dan pengabaian terhadap kaum mustadafin bukan persoalan pinggiran, melainkan ujian langsung terhadap kualitas iman. Al-Qur’an mengingatkan agar manusia tidak mengurangi hak sesamanya dan tidak membuat kerusakan di bumi. Pesan ini bergema kuat dalam khazanah Ahlulbait, yang sejak awal menempatkan keadilan sebagai tolok ukur kesetiaan kepada Tuhan.

Sebagai komunitas minoritas, umat Syi’ah memahami pentingnya kehati-hatian. Sejarah mengajarkan bahwa keberlangsungan komunitas sering menuntut kebijaksanaan dalam bersikap. Namun, kehati-hatian tidak identik dengan pembungkaman nurani. Tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara keselamatan komunitas dan kesetiaan pada prinsip keadilan. Dalam praktik sosial, tidak jarang kesalehan tampil berdampingan dengan relasi kekuasaan yang problematik. Dukungan terhadap kegiatan keagamaan bisa berjalan beriringan dengan kebijakan publik yang melukai keadilan. Di titik ini, agama diuji: apakah ia mampu menjaga jarak etis atau larut dalam kenyamanan simbolik? Tradisi Syi’ah mengajarkan kewaspadaan terhadap situasi semacam ini. Iman tidak boleh menjadi selubung bagi ketidakadilan, dan ritual tidak boleh menggantikan pertanggungjawaban moral.

Sejarah para Imam Ahlulbait adalah sejarah keberpihakan pada yang tertindas. Imam Ali bin Abi Thalib menegaskan bahwa kekuasaan tanpa keadilan adalah kehinaan, dan kemiskinan yang dibiarkan adalah bentuk kezaliman. Dalam Nahj al-Balaghah, beliau berkali-kali mengingatkan agar amanah publik dijaga dan hak rakyat tidak dikorbankan demi kepentingan segelintir orang. Imam Husain di Karbala memberi pelajaran abadi bahwa diam di hadapan kezaliman bukan pilihan etis. Namun, pelajaran Karbala juga mengajarkan hikmah dalam keberanian—bahwa sikap moral harus berpijak pada niat yang lurus, cara yang bermartabat, dan tujuan kemanusiaan. Bagi komunitas Syi’ah hari ini, teladan ini bermakna: keberanian etis tidak selalu berarti konfrontasi terbuka, melainkan keteguhan untuk tidak menormalisasi ketidakadilan.

Ketidakadilan tidak memilih mazhab. Dampaknya dirasakan oleh siapa pun yang hidup di bawah sistem yang timpang: anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan, keluarga yang terhambat layanan kesehatan, pekerja yang tidak memperoleh upah layak. Semua ini adalah persoalan kemanusiaan yang menuntut kepedulian lintas iman. Di sinilah agama memiliki peran penting sebagai jembatan solidaritas. Alih-alih terjebak pada perdebatan internal, energi iman dapat diarahkan untuk memperkuat empati dan kerja sama demi kehidupan yang lebih adil. Bagi media dan komunitas Syi’ah, berbicara di ruang publik berarti menimbang kata dengan cermat. Bahasa yang digunakan harus menenangkan, bukan memprovokasi; menguatkan, bukan mengundang kecurigaan. Namun, bahasa yang bijak tetap dapat menyampaikan pesan yang jelas: keadilan adalah kewajiban iman.

Diam berkepanjangan berisiko mengikis makna agama itu sendiri. Karena itu, yang dibutuhkan adalah suara etis yang tenang, konsisten, dan berakar pada nilai universal—suara yang menolak kekerasan, tetapi juga menolak ketidakadilan. Agama akan tetap hidup jika ia terus menghadirkan manfaat bagi manusia. Pendidikan keagamaan perlu menumbuhkan kepekaan sosial, bukan hanya kepatuhan ritual. Majelis dan mimbar dapat menjadi ruang refleksi tentang amanah, kejujuran, dan tanggung jawab publik. Kerja sama lintas iman juga menjadi jalan penting, bukan sekadar simbol harmoni, melainkan aksi nyata membela kelompok rentan. Dalam kerangka ini, agama tampil sebagai energi moral yang meneguhkan martabat, bukan sumber ketegangan.

Dalam perspektif Syi’ah, kesetiaan pada Tuhan selalu diuji melalui kesetiaan pada keadilan. Iman yang matang bukan iman yang mencari kenyamanan, melainkan iman yang setia menjaga nurani, meski dalam keterbatasan. Bagi komunitas minoritas, pilihan ini menuntut kebijaksanaan. Namun, justru di situlah kedewasaan iman diuji: berbicara dengan hati-hati, bertindak dengan bermartabat, dan tetap berpihak pada nilai kemanusiaan yang diajarkan Ahlulbait. Agama yang setia pada keadilan akan selalu menemukan jalannya—menjadi cahaya yang menenangkan, sekaligus penuntun yang membebaskan.