Jika dialog mistik antara Syi’ah dan filsafat Stoa berbicara tentang harmoni batin dan kosmik, pertanyaan berikutnya menjadi sangat konkret: bagaimana keadilan spiritual itu hadir dalam dunia modern yang ditandai krisis sosial, ekonomi, dan ekologis? Dunia hari ini bukan hanya arena kontemplasi, melainkan ruang pergulatan ketidakadilan yang kompleks. Dalam perspektif Syi’ah, spiritualitas tidak pernah dimaksudkan sebagai pelarian dari realitas sosial. Tradisi Karbala justru menegaskan bahwa kesadaran batin harus berbuah keberpihakan pada yang tertindas. Namun, Stoisisme mengingatkan bahwa perjuangan sosial tanpa ketenangan jiwa mudah berubah menjadi kemarahan, fanatisme, atau kelelahan eksistensial. Di sinilah dialog keduanya menjadi sangat relevan.

Salah satu wajah ketidakadilan kontemporer adalah kesenjangan ekonomi yang semakin runcing. Kapitalisme global menciptakan kemakmuran luar biasa bagi sebagian kecil manusia, sementara banyak lainnya hidup dalam ketidakpastian. Dalam konteks ini, nilai filantropi dalam Islam, seperti zakat, khumus, dan sedekah, dapat dilihat sebagai praktik spiritual sekaligus mekanisme keadilan sosial. Namun, dimensi mistiknya sering terlupakan. Memberi bukan hanya transfer materi, melainkan penyucian jiwa dari keterikatan berlebihan pada dunia. Dalam tradisi irfani Syi’ah, kekayaan yang tidak dibagikan dapat menjadi hijab atau penghalang spiritual. Dengan kata lain, ketidakadilan ekonomi juga mencerminkan ketidakseimbangan batin manusia modern. Stoisisme memberikan perspektif paralel bahwa sekalipun hidup dalam kemewahan Romawi, Seneca sering mengingatkan bahwa kekayaan eksternal tidak menjamin kebahagiaan. Keadilan ekonomi, dari sudut pandang Stoik, dimulai dari kebebasan batin terhadap hasrat konsumtif. Tanpa itu, sistem ekonomi apa pun mudah jatuh pada eksploitasi.

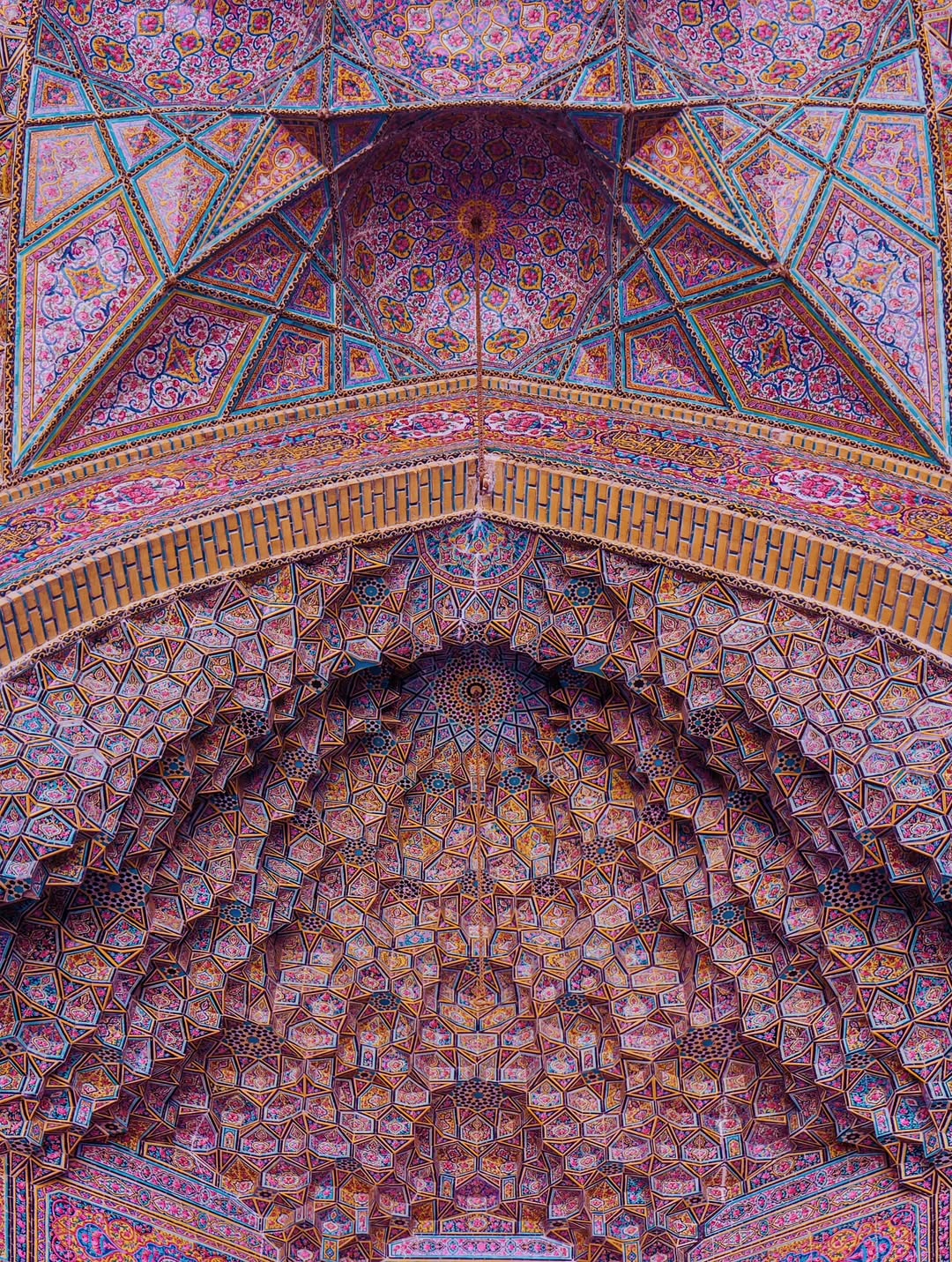

Krisis lingkungan juga menjadi ujian serius bagi etika keadilan. Perubahan iklim, kerusakan alam, dan eksploitasi sumber daya sering berdampak paling besar pada kelompok rentan. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan sosial kini tak terpisahkan dari keadilan ekologis. Tradisi irfani Islam melihat alam sebagai ayat Tuhan atau tanda keberadaan ilahi. Merusak alam berarti mengabaikan dimensi sakral kosmos. Perspektif ini sejalan dengan intuisi Stoik tentang kosmos sebagai organisme rasional yang saling terhubung. Marcus Aurelius menulis bahwa manusia adalah bagian dari keseluruhan semesta. Jika dipahami secara mistik, ini berarti ketidakadilan terhadap alam pada akhirnya adalah ketidakadilan terhadap diri manusia sendiri. Kesadaran ekologis modern bisa menemukan akar spiritual yang kuat dalam dialog kedua tradisi ini.

Era digital menghadirkan paradoks baru ketika informasi semakin mudah diakses, tetapi kedalaman refleksi justru sering menurun. Media sosial mempercepat solidaritas, tetapi juga mempercepat polarisasi dan konflik identitas. Dalam konteks ini, spiritualitas Syi’ah menekankan pentingnya hikmah atau kebijaksanaan dan tafakur atau refleksi. Tanpa kedalaman batin, aktivisme digital mudah menjadi reaktif. Stoisisme pun menekankan disiplin mental untuk membedakan apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Epictetus mengingatkan bahwa kegelisahan sering muncul karena manusia mencampuradukkan keduanya. Dalam dunia digital yang hiper-reaktif, pelajaran ini terasa sangat aktual.

Salah satu tantangan besar agama kontemporer adalah politisasi identitas. Agama sering dijadikan simbol mobilisasi politik, bukan sumber etika universal. Dalam kondisi ini, keadilan spiritual berisiko digantikan oleh loyalitas kelompok. Tradisi Syi’ah sebenarnya memiliki antidot terhadap kecenderungan ini melalui universalitas pesan Imam Ali bahwa manusia adalah saudara seiman atau sesama dalam kemanusiaan. Stoisisme juga mengajarkan kosmopolitanisme, di mana identitas manusia melampaui batas etnis, agama, atau negara. Jika dimaknai secara mistik, keduanya mengarah pada kesadaran kesatuan eksistensial manusia. Tanpa kesadaran ini, agama mudah menjadi sumber konflik, bukan keadilan.

Dari dialog Syi’ah dan Stoa muncul kemungkinan etika baru berupa aktivisme spiritual. Ini bukan sekadar istilah kompromi, melainkan paradigma yang menggabungkan kesadaran batin mendalam dari sisi Stoik dan irfani, komitmen sosial nyata dari tradisi Karbala, serta universalitas kemanusiaan dan keteguhan moral jangka panjang. Aktivisme semacam ini tidak bersifat reaktif, melainkan reflektif; tidak hanya politis, tetapi juga spiritual. Ia menghindari dua ekstrem, yakni spiritualitas eskapis dan aktivisme tanpa kedalaman. Mungkin tantangan terbesar manusia modern adalah menjaga keseimbangan antara aksi dan kontemplasi, serta antara perubahan sosial dan ketenangan batin. Syi’ah dan Stoisisme, kendati berbeda akar, sama-sama mengingatkan bahwa keadilan sejati dimulai dari integritas diri. Imam Husain mengajarkan keberanian moral, Imam Ali mengajarkan kebijaksanaan kepemimpinan, dan para filsuf Stoa mengajarkan keteguhan jiwa. Jika ketiganya dibaca bersama, terbit visi keadilan yang tidak semata politis, tetapi eksistensial. Mungkin justru dunia modern sangat membutuhkan visi semacam ini—keadilan yang lahir dari kedalaman spiritual, bukan sekadar reaksi terhadap krisis.