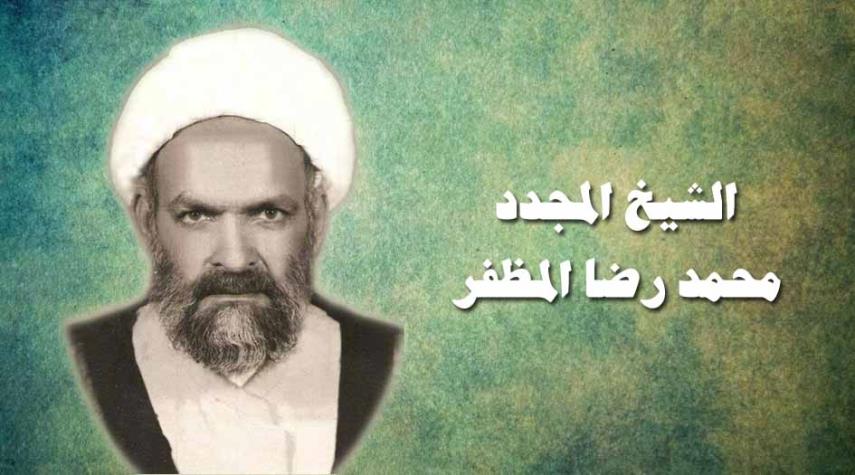

Oleh: Syekh Muhammad Ridha Muzhaffar

Sesungguhnya salah satu hal paling agung dan indah yang diserukan oleh agama Islam adalah persaudaraan (ukhuwah) di antara kaum muslim, tanpa memandang perbedaan tingkat sosial, derajat, maupun kedudukan mereka. Namun sayangnya, salah satu hal paling hina dan tercela yang dilakukan oleh kaum muslim hari ini, dan bahkan sebelum hari ini, adalah sikap mereka yang menyepelekan dan lalai terhadap tuntutan dari Ukhuwah Islamiyah ini.

Karena, salah satu tuntutan paling ringan dari ukhuwah ini—sebagaimana akan datang dalam perkataan Imam Ja’far Shadiq as—adalah, “Bahwa engkau mencintai untuk saudara muslimmu apa yang engkau cintai untuk dirimu sendiri, dan engkau membenci untuknya apa yang engkau benci untuk dirimu sendiri.”

Renungkanlah secara mendalam, dan pikirkanlah sifat yang tampak ringan ini menurut Ahlulbait as. Engkau akan mendapati bahwa ini adalah salah satu tuntutan paling berat yang bisa diminta dari kaum muslim hari ini, mengingat akhlak mereka yang sangat jauh dari semangat Islam.

Pikirkanlah, jika kaum muslim mau berlaku adil terhadap diri mereka sendiri, mengenal agama mereka dengan sebenar-benarnya, dan mengamalkan hanya satu sifat ini saja—yakni mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri—maka engkau tidak akan menyaksikan adanya kezaliman, penindasan, pencurian, dusta, gibah, namimah (adu domba), tuduhan buruk, celaan yang batil, penghinaan, maupun kesombongan.

Benar, jika kaum muslim memahami makna ukhuwah yang paling sederhana dan mengamalkannya, maka kezaliman dan agresi akan lenyap dari muka bumi. Engkau akan melihat umat manusia hidup sebagai saudara yang saling berhadapan dengan kasih sayang, meraih derajat kebahagiaan sosial tertinggi. Impian para filsuf klasik tentang “Kota Ideal” (Madinah Fadhilah) akan menjadi kenyataan.

Dalam keadaan seperti itu, manusia tidak lagi membutuhkan pemerintah dan pengadilan, polisi dan penjara, hukum pidana maupun hukum kisas. Mereka tidak akan tunduk pada penjajah, tidak akan patuh pada tirani, tidak akan dikuasai oleh para penindas. Dunia ini akan berubah menjadi dunia yang lain — menjadi surga kenikmatan dan rumah kebahagiaan.

Lebih dari itu, andai hukum “cinta kasih” yang diinginkan oleh agama melalui ajaran ukhuwah berlaku di tengah umat manusia, maka kata “keadilan” akan hilang dari kamus bahasa kita. Artinya, kita tidak akan membutuhkan keadilan dan hukumnya sampai-sampai kita tak lagi perlu menyebut kata itu. Cukuplah hukum cinta untuk menyebarkan kebaikan, kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan.

Sebab, manusia tidak memerlukan keadilan dan tidak diminta oleh hukum untuk berlaku adil kecuali jika cinta telah hilang dalam dirinya terhadap orang yang semestinya ia bersikap adil kepadanya. Adapun terhadap orang yang saling mencintai—seperti terhadap anak atau saudara—maka dia akan berbuat baik kepadanya dan mengalah dalam banyak keinginannya, bukan karena tuntutan keadilan dan kepentingan, melainkan karena cinta dan keinginan yang lahir dari hati yang tulus.

Rahasia dari semua ini adalah bahwa manusia hanya mencintai dirinya sendiri dan apa yang sesuai dengannya. Tidak mungkin dia mencintai sesuatu atau seseorang yang berada di luar dirinya, kecuali jika dia memiliki keterkaitan dan dalam dirinya telah tercipta gambaran yang sesuai dan diinginkannya tentang orang tersebut.

Demikian pula, mustahil seseorang mengorbankan keinginan dan kecintaannya untuk orang lain yang tidak dicintainya, kecuali jika dalam dirinya terbentuk suatu akidah yang lebih kuat daripada keinginannya, seperti keyakinan terhadap keadilan dan ihsan (berbuat baik). Ketika ia mengorbankan keinginannya, sesungguhnya dia melakukannya demi suatu keinginan lain yang lebih kuat, yaitu keyakinannya terhadap keadilan—jika memang keyakinan itu telah terbentuk—yang pada akhirnya menjadi bagian dari keinginannya, bahkan bagian dari dirinya.

Namun, membentuk keyakinan ideal semacam itu dalam diri seseorang menuntutnya untuk meninggikan jiwanya dari nilai-nilai material, agar dia dapat memahami nilai tertinggi dalam keadilan dan kebaikan terhadap sesama. Itu pun baru bisa dicapai setelah ia gagal menumbuhkan dalam dirinya perasaan ukhuwah dan kasih sayang yang tulus terhadap sesama manusia.

Maka, tingkatan paling awal yang harus dimiliki oleh seorang muslim adalah memiliki perasaan ukhuwah terhadap orang lain. Jika dia gagal—dan mayoritas manusia memang gagal, karena dominasi keinginan duniawi dan egoisme mereka—maka dia wajib membentuk dalam dirinya akidah tentang keadilan dan kebaikan, sebagai bentuk ketaatan terhadap ajaran Islam.

Dan jika dia juga gagal membentuk akidah itu, maka ia tidak pantas disebut muslim kecuali hanya dalam nama, dan dia telah keluar dari wilayah kekuasaan Allah, serta tidak ada bagian dari Allah dalam dirinya, sebagaimana akan disebutkan dalam perkataan Imam as.

Manusia—secara umum—dikendalikan oleh hawa nafsunya yang menggebu. Maka, salah satu hal paling berat yang dihadapi manusia adalah mempersiapkan dirinya untuk menerima akidah tentang keadilan, apalagi hingga menjadi keyakinan kuat yang mampu mengalahkan hawa nafsunya.

Oleh karena itu, menunaikan hak-hak ukhuwah adalah salah satu ajaran agama yang paling berat, jika seseorang tidak memiliki perasaan ukhuwah yang tulus. Karena itulah Imam Abu Abdillah al-Shadiq as merasa khawatir untuk menjelaskan secara rinci kepada sahabatnya—Mu’alla bin Khunais—mengenai hak-hak persaudaraan lebih dari yang seharusnya, karena khawatir dia akan mempelajari sesuatu yang tidak mampu dia amalkan.

Mu’alla berkata, “Aku bertanya kepadanya, ‘Apa hak seorang muslim atas muslim lainnya?’ Imam Abu Abdillah as berkata, ‘Ada tujuh hak yang wajib. Tidak ada satu pun dari hak-hak itu kecuali dia wajib atasnya. Jika dia mengabaikan salah satunya, maka ia telah keluar dari wilayah kekuasaan Allah dan ketaatan kepada-Nya, serta tidak ada bagian dari Allah dalam dirinya.’ Aku berkata, ‘Semoga aku menjadi tebusanmu! Apa saja itu?’ Imam menjawab, “Wahai Mu’alla! Sesungguhnya aku mengasihanimu. Aku khawatir engkau tidak mampu menjaga dan mengamalkannya, dan engkau belajar sesuatu yang tidak mampu engkau kerjakan.’ Aku pun berkata, ‘La haula wa la quwwata illa billah (tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah).’ Kemudian Imam menyebutkan tujuh hak tersebut, dimulai dengan hak pertama, dan berkata, ‘Hak yang paling ringan dari semuanya adalah engkau mencintai untuk saudaramu sebagaimana engkau mencintai untuk dirimu sendiri, dan engkau membenci untuknya sebagaimana engkau membenci untuk dirimu sendiri.’”

Subhanallah! Inilah hak yang disebut paling ringan. Maka, bagaimana mungkin kita—kaum muslim hari ini—merasa bahwa hak ini mudah untuk kita amalkan?

Sungguh tercela wajah-wajah yang mengaku Islam, tetapi tidak mengamalkan hak paling ringan yang diwajibkan oleh Islam.

Dan yang lebih mengherankan lagi adalah, Islam dituduh sebagai penyebab keterbelakangan yang menimpa umat Islam, padahal kesalahan bukanlah pada Islam, melainkan pada mereka yang menyebut diri sebagai muslim, tetapi tidak mengamalkan ajaran paling mendasar dari agama mereka.

Sebagai catatan sejarah semata, dan agar kita mengenal diri kita sendiri serta segala kekurangannya, aku sebutkan tujuh hak yang dijelaskan oleh Imam as,

- Bahwa engkau mencintai untuk saudaramu Muslim apa yang engkau cintai untuk dirimu sendiri, dan membenci untuknya apa yang engkau benci untuk dirimu sendiri.

- Menjauhi kemurkaan-Nya, mengikuti keridhaan-Nya, dan menaati perintah-Nya.

- Menolong saudaramu dengan dirimu sendiri, hartamu, lisanmu, tanganmu, dan kakimu.

- Menjadi matanya, penunjuk jalannya, dan cerminnya.

- Jangan sampai kamu kenyang sementara ia lapar, kamu minum sementara ia kehausan, kamu berpakaian sementara ia telanjang.

- Jika kamu memiliki pembantu dan saudaramu tidak, maka wajib bagimu mengutus pembantumu untuk mencuci pakaiannya, memasakkan makanannya, dan merapikan tempat tidurnya.

- Penuhi sumpahnya, penuhi undangannya, jenguk ketika ia sakit, hadiri jenazahnya. Dan jika kamu mengetahui ia memiliki kebutuhan, maka segeralah memenuhinya tanpa menunggu ia memintanya; namun segeralah membantu lebih dulu.

Kemudian beliau as mengakhiri perkataannya dengan bersabda, “Jika kamu melakukan hal itu, maka kamu telah menyambungkan wilayah (kasih sayang dan kedekatan)mu dengan wilayahnya, dan wilayahnya dengan wilayahmu.”1

Isi dari hadis ini juga terdapat dalam banyak riwayat dari para Imam kita as, dan sebagian besar telah dikumpulkan dalam kitab al-Wasail pada beberapa bab yang berbeda.

Mungkin ada yang berprasangka bahwa maksud “ukhuwah” (persaudaraan) dalam hadis-hadis Ahlulbait as adalah khusus antara sesama muslim yang menjadi pengikut mereka (yakni Syiah secara khusus). Namun, jika kita menelaah semua riwayat mereka, kita akan mendapati bahwa prasangka ini tidak benar—meskipun di sisi lain mereka memang keras menentang orang yang menyelisihi jalan mereka dan tidak mengikuti petunjuk mereka.

Cukuplah untuk menepis prasangka ini dengan membaca hadis dari Muawiyah bin Wahb, yang berkata, “Aku berkata kepada beliau—yaitu Imam Ja’far Shadiq as, ‘Bagaimana seharusnya kami berperilaku terhadap kaum kami, dan terhadap orang-orang yang bergaul dengan kami dari kalangan masyarakat yang bukan pengikut ajaran kami?’ Maka beliau berkata, ‘Perhatikanlah para Imam kalian yang menjadi teladan bagi kalian. Maka berbuatlah sebagaimana yang mereka lakukan. Demi Allah! Sesungguhnya mereka menjenguk orang-orang sakit mereka, menghadiri jenazah mereka, menjadi saksi dalam persaksian untuk dan terhadap mereka, serta mengembalikan amanat kepada mereka.”(2)

Adapun ukhuwah yang dikehendaki para Imam as dari para pengikut mereka adalah lebih tinggi daripada ukhuwah Islamiah biasa. Dan sebagian hadisnya telah disebutkan dalam bab “Definisi Syiah”. Cukuplah kita membaca dialog antara Aban bin Taghlib dan Imam Ja’far Shadiq as dalam riwayat dari Aban sendiri: Aban berkata, “Aku sedang tawaf bersama Abu Abdillah (Imam Ja’far Shadiq) as, lalu seseorang dari sahabat kami—yang sebelumnya telah memintaku menemaninya untuk suatu keperluan—melambaikan tangan memanggilku. Kemudian Abu Abdillah melihatnya. Beliau berkata, ‘Wahai Aban! Apakah orang itu menginginkanmu?’ Aku menjawab, ‘Ya.’ Beliau bertanya, ‘Apakah dia sejalan denganmu dalam keyakinan?’ Aku menjawab, ‘Ya.’ Beliau berkata, ‘Pergilah kepadanya dan hentikan tawafmu itu.’ Aku bertanya, ‘Walaupun itu tawaf wajib (fardu)?!’ Beliau menjawab, ‘Ya.’ Maka aku pun pergi kepadanya. Kemudian aku masuk kembali menemui Imam, dan bertanya kepadanya tentang hak seorang mukmin (terhadap mukmin lainnya). Beliau menjawab, ‘Tinggalkan pertanyaan itu, jangan kamu teruskan.’ Namun aku terus memohon penjelasan, hingga akhirnya beliau bersabda, ‘Wahai Aban! Engkau harus berbagi separuh hartamu dengannya.’ Kemudian beliau memandangku—dan tampaknya beliau melihat adanya kegelisahan dalam diriku—maka beliau berkata, “Wahai Aban! Apakah kamu tidak tahu bahwa Allah telah memuji orang-orang yang mengutamakan (orang lain) atas diri mereka sendiri?’ Aku menjawab, ‘Tentu.’ Beliau bersabda, ‘Kalau kamu membagi hartamu menjadi dua lalu kamu berikan separuhnya kepadanya, itu belum termasuk itsar (mengutamakan orang lain). Kamu baru dianggap mengutamakan jika kamu memberinya dari setengah yang kedua.’”(3)

Saya (penulis) katakan: Realitas kita yang memalukan sekarang ini membuat kita tidak pantas menyebut diri kita sebagai mukmin sejati, karena kita berada di satu lembah, sementara ajaran para Imam kita as berada di lembah yang lain. Apa yang dirasakan oleh Aban saat mendengar sabda Imam adalah hal yang juga dirasakan oleh setiap pembaca hadis ini—kita berpaling dari perintah itu, seakan-akan dia tidak ditujukan kepada kita, dan tidak melakukan muhasabah (introspeksi diri) sebagai orang yang bertanggung jawab.(4)(SM)

Catatan Kaki:

- Al-Kafi, jil.2, hal.135 hadis ke-2; Wasail al-Syi’ah, jil.12, hal.205 hadis ke-6097; al-Khiṣhal, jil.2, hal.350 hadis ke-26; Muṣhadaqat al-Ikhwan, hal.143, hadis ke-4; Syekh Thusi, al-Amali, hal.98 hadis ke-149/3.

- Al-Kafi, jil.2, hal.464 hadis ke-4; Wasail al-Syi’ah, jil.12, hal.6 hadis ke-15497.

- Muṣhadaqat al-Ikhwan, hal.38 hadis ke-2; Wasail al-Syi’ah, jil.12, hal.209, hadis ke-16106.

- Sumber: Kitab Aqaid al-Imamiyah (Akidah-Akidah Kaum Imamiyah), karya Syekh Muhammad Ridha al-Muzhaffar rahimahullah.”