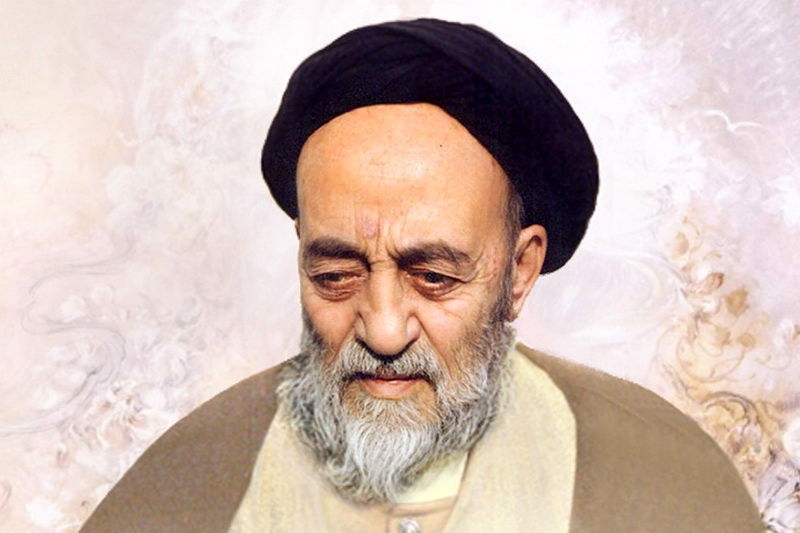

Oleh: Sayid Muhammad Husain Thabathaba’i

Alquran adalah Kitab Universal

Alquran tidak membatasi topik-topiknya hanya untuk satu bangsa tertentu, seperti bangsa Arab misalnya, dan juga tidak terbatas hanya untuk satu golongan saja seperti kaum muslim. Sebaliknya, Alquran menyampaikan pesannya juga kepada orang-orang non-muslim, sebagaimana ia berbicara kepada kaum muslim. Bukti dari hal ini adalah banyaknya(1) seruan yang ditujukan dalam Alquran kepada orang-orang kafir, kaum musyrik, Ahli Kitab, orang-orang Yahudi, Bani Israil, dan orang-orang Nasrani. Alquran berdialog dengan setiap golongan dari mereka, menyeru mereka kepada kebenaran yang dikandungnya, dan mengajak mereka untuk merenungkan ayat-ayat sucinya.

Isi Buku:

- Alquran adalah Kitab Universal

- Alquran adalah Kitab yang Sempurna

- Alquran adalah Kitab Abadi

- Alquran Berdiri Sendiri dalam Penunjukannya

- Alquran Memiliki Lahir dan Batin

- Mengapa Alquran Menggunakan Gaya Lahir dan Batin?

- Dalam Alquran Ada Ayat Muhkam dan Mutasyabih

- Makna Muhkam dan Mutasyabih Menurut Para Mufasir dan Ulama

- Gaya Para Imam Ahlulbait dalam Menafsirkan Muhkam dan Mutasyabih

- Dalam Alquran Ada Takwil dan Tanzil

- Konsep Jary dan Inthibaq dalam Alquran

- Tafsir dan Perkembangannya

- Ilmu Tafsir dan Klasifikasi Para Mufasir

- Gaya Tafsir Syiah dan Klasifikasi Para Mufasirnya

- Bagaimana Alquran Menerima Tafsir?

- Hasil Penelitian

- Apakah Kita Kembali kepada Riwayat dan Hadis?

- Contoh Tafsir Alquran dengan Alquran

- Makna Kehujahan Perkataan Nabi dan Para Imam

- Catatan

Alquran berdialog dengan semua golongan ini dan mengajak mereka kepada agama (Islam) tanpa membatasi seruannya hanya kepada orang-orang Arab saja. Ia (Alquran) juga berbicara kepada para penyembah berhala. Misalnya, dalam ayat,

﴿فَإِنْ تَابُوْا وَ أَقَامُوْا الصَّلَاةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِيْ الدِّيْنِ…﴾.

“Jika mereka bertobat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama…”(2)

Dan kepada Ahli Kitab,

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَ لاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَ لاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ…﴾.

“Katakanlah, ‘Wahai Ahli Kitab! Marilah (berpegang) kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kalian, yaitu bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan tidak (pula) sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah…’”(3).

Kita lihat bahwa Allah tidak menyatakan dalam ayat-ayat ini dan semisalnya dengan kata-kata seperti “Jika orang musyrik Arab bertobat” atau “Wahai Ahli Kitab dari bangsa Arab”, atau ungkapan lain yang membatasi kepada kelompok tertentu.

Ya, pada awal Islam—ketika dakwah Islam belum menyebar keluar dari Jazirah Arab—maka wajar bila seruan dalam Alquran banyak ditujukan kepada orang Arab. Namun, sejak tahun ke-6 Hijrah, saat dakwah Islam mulai meluas dan keluar dari Jazirah Arab, tidak lagi relevan membatasi pesan hanya kepada bangsa tertentu.

Selain ayat-ayat di atas, terdapat pula ayat lain yang menunjukkan sifat universal dari dakwah Islam,

﴿…وَ أُوْحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ…﴾.

“…Alquran ini diwahyukan kepadaku agar aku memberi peringatan kepadamu dan kepada siapa saja yang sampai kepadanya (pesan ini)…”(4);

﴿وَ مَا هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِيْنَ﴾.

“Dan tidaklah (Alquran) itu melainkan peringatan bagi seluruh alam”(5);

﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِيْنَ﴾.

“Tidak lain (Alquran) itu hanyalah peringatan bagi seluruh alam”(6);

﴿إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ * نَذِيْرًا لِلْبَشَرِ﴾.

“Sesungguhnya ini adalah salah satu (peringatan) yang agung. Sebagai peringatan bagi seluruh manusia.”(7)

Dari sudut pandang sejarah, kita juga melihat bahwa banyak penyembah berhala, kaum Yahudi, dan Nasrani yang menerima dakwah Islam. Bahkan, banyak juga yang berasal dari bangsa non-Arab (Ajam) seperti Salman Farisi (Persia), Shuhaib Rumi (Romawi), Bilal Habasyi (Afrika), dan lainnya yang masuk Islam.

Alquran adalah Kitab yang Sempurna

Alquran memuat tujuan tertinggi yang dicita-citakan oleh umat manusia. Ia menunjukkan jalan menuju tujuan tersebut dengan dalil-dalil yang paling sempurna dan bukti yang paling kuat.

Karena untuk mencapai tujuan tersebut tidak bisa dilakukan kecuali dengan pandangan yang benar tentang alam semesta, akhlak yang luhur, dan hukum-hukum praktis yang dijalankan. Semua itu dijelaskan secara lengkap oleh Alquran, sebagaimana firman Allah Swt,

﴿…يَهْدِيْ إِلَى الْحَقِّ وَ إِلَىٰ طَرِيْقٍ مُسْتَقِيْمٍ﴾.

“…Ia memberi petunjuk kepada kebenaran dan jalan yang lurus.”(8)

Dan pada tempat lain setelah menyebutkan Taurat dan Injil,

﴿وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَ مُهَيْمِنًا…﴾.

“Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Alquran) dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan sebagai penjaga terhadap kitab-kitab tersebut…”(9)

Untuk menjelaskan bahwa ia mengandung inti syariat para nabi as,

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوْحًا وَ الَّذِيْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَ مَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَ مُوْسَىٰ وَ عِيْسَىٰ…﴾.

“Dia telah mensyariatkan bagi kalian agama yang Dia wasiatkan kepada Nuh dan yang Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), serta yang Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa…”(10)

Tentang kandungan Alquran secara umum,

﴿…وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْئٍ…﴾.

“… Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab sebagai penjelas segala sesuatu…”(11)

Ringkasnya, ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa Alquran memuat kebenaran-kebenaran yang ada dalam kitab-kitab samawi sebelumnya dan bahkan lebih dari itu. Di dalamnya terdapat semua hal yang dibutuhkan manusia dalam perjalanan menuju kesempurnaan dan kebahagiaan, baik dalam aspek keyakinan maupun hukum praktis.

Alquran adalah Kitab yang Abadi

Penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa Alquran adalah kitab yang abadi dan kekal sepanjang masa. Karena, bila sebuah ucapan benar dan sempurna secara mutlak, maka tidak mungkin dibatasi oleh waktu tertentu.

Alquran sendiri menyatakan bahwa ia adalah ucapan yang sempurna dan lengkap, seperti firman Allah Swt,

﴿إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ * وَ مَا هُوَ بِالْهَزْلِ﴾.

“Sesungguhnya ini adalah perkataan yang menentukan, dan bukanlah ia senda-gurau.”(12)

Pengetahuan yang benar adalah kebenaran murni dan kenyataan sejati. Prinsip-prinsip moral dan hukum praktis yang ditunjukkan oleh Alquran adalah hasil dari kebenaran tersebut. Karena itu, tidak akan ada kebatilan yang bisa merusaknya, dan ia tidak akan sirna seiring berlalunya waktu.

Allah Swt berfirman,

﴿وَ بِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ…﴾

“Dengan kebenaran Kami turunkan (Alquran), dan dengan kebenaran pula ia turun…”(13);

﴿…فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ…﴾

“…Maka tidak ada setelah kebenaran itu, kecuali kesesatan…”(14);

﴿…وَ إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيْزٌ * لَا يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لاَ مِنْ خَلْفِهِ…﴾.

“… Sesungguhnya ia adalah kitab yang mulia, tidak datang kepadanya kebatilan dari depan maupun dari belakang…”(15)

Perlu diketahui bahwa banyak pembahasan telah ditulis mengenai hukum-hukum Alquran dan sifat keabadiannya yang tidak terbatas oleh waktu. Namun, hal ini di luar pembahasan kita yang bertujuan untuk mengetahui kedudukan Alquran menurut perspektif Alquran itu sendiri.

Alquran Berdiri Sendiri dalam Penunjukannya

Alquran adalah sebuah ucapan seperti halnya ucapan manusia lain, yang secara jelas menunjukkan makna-makna yang dimaksudkan dan menjelaskan berbagai konsep dan isi yang ingin disampaikannya. Tidak terdapat keraguan dalam memahami maknanya bagi siapa pun yang mendengarnya.

Kita tidak menemukan dalil yang menunjukkan bahwa kata-kata dalam Alquran memiliki maksud lain selain dari makna yang dipahami dari susunan lafaz dan kalimatnya.

Kejelasan makna ini ditunjukkan dari kenyataan bahwa siapa pun yang memahami bahasa Arab bisa memahami makna ayat-ayat suci sebagaimana ia memahami ucapan orang Arab pada umumnya.

Selain itu, kita juga menemukan dalam banyak ayat Alquran adanya seruan atau ajakan kepada golongan-golongan tertentu seperti Bani Israil, orang-orang beriman, atau orang-orang kafir. Dan dalam ayat-ayat lainnya, Allah Swt berbicara kepada seluruh manusia secara umum,(16) serta berdalil dan menantang mereka untuk mendatangkan yang serupa dengan Alquran itu jika mereka meragukan bahwa Alquran berasal dari Allah Ta’ala.

Sudah menjadi hal yang jelas dan logis bahwa tidaklah tepat berbicara kepada manusia dengan sesuatu yang tidak memiliki makna yang jelas bagi mereka, sebagaimana tidak tepat menantang mereka dengan sesuatu yang mereka tidak pahami maknanya.

Lebih dari itu, Allah Ta’ala berfirman,

﴿أَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوْبٍ أَقْفَالُهَا﴾

“Maka apakah mereka tidak mau merenungkan Alquran? Ataukah hati mereka telah terkunci?”(17)

Dan Dia juga berfirman,

﴿أَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا﴾.

“Maka apakah mereka tidak memperhatikan Alquran? Kalau sekiranya Alquran itu bukan dari sisi Allah, niscaya mereka akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya.”(18)

Dua ayat ini menunjukkan pentingnya melakukan tadabbur terhadap Alquran, yang maknanya adalah memahami dan merenunginya. Tadabbur terhadap Alquran akan menghilangkan kesan adanya perbedaan antar ayat yang tampak secara kasat mata pada pandangan pertama.

Sudah menjadi hal yang jelas dan gamblang bahwa jika ayat-ayat Alquran tidak memiliki makna yang tampak dan bisa dipahami, maka tidak ada makna dalam perintah untuk merenunginya serta tidak mungkin menyelesaikan perbedaan yang tampak secara lahiriah antara ayat-ayat itu melalui proses tadabbur dan perenungan.

Tidak Ada Dalil Eksternal yang Menafikan Kehujahan Zahir Alquran

Adapun apa yang telah kami sebutkan mengenai tidak adanya dalil eksternal yang menafikan kehujahan zahir (makna lahiriah) Alquran, adalah karena kami tidak menemukan dalil seperti itu, kecuali klaim sebagian orang yang mengatakan bahwa dalam memahami maksud-maksud Alquran, kita harus merujuk kepada apa yang diriwayatkan dari Rasulullah saw atau yang diriwayatkan dari Ahlulbait yang maksum as.

Namun, ini adalah klaim kosong yang tidak dapat diterima, karena kehujahan sabda Rasulullah saw dan para Imam as harus dipahami melalui Alquran itu sendiri. Maka, bagaimana bisa dibayangkan bahwa kehujahan zahir Alquran bergantung pada sabda mereka? Bahkan lebih jauh lagi, kami mengatakan bahwa pembuktian kenabian itu sendiri harus berpegang kepada Alquran, karena ia adalah bukti kenabian, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Hal ini tidak bertentangan dengan kewajiban Rasulullah saw dan para Imam as untuk menjelaskan rincian hukum syariat dan peraturan-peraturan yang tidak dapat ditemukan dalam zahir Alquran, serta menjadi pembimbing kepada makrifat kitab suci, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat-ayat berikut,

﴿…وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ…﴾.

“…Dan Kami turunkan kepadamu al-Dzikr (Alquran) agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka…”(19);

﴿…وَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا…﴾.

“…Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah…”(20);

﴿وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُوْلٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ…﴾.

“Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan untuk ditaati dengan izin Allah…”(21);

﴿هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِيْ الْأُمِّيِّيْنَ رَسُوْلاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ…﴾.

“Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah…”(22)

Dari ayat-ayat ini dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad saw bertugas menjelaskan detail-detail dan rincian syariat, dan menjadi guru ilahi untuk Alquran yang mulia. Juga dapat dipahami dari hadis Tsaqalain bahwa para Imam as adalah penerus tugas Rasulullah saw dalam hal ini.

Hal ini tidak bertentangan dengan kemungkinan bahwa sebagian orang yang telah berguru kepada para guru sejati dan memiliki pemahaman yang murni dapat memahami maksud Alquran dari zahir ayat-ayatnya.

Alquran Memiliki Zahir dan Batin

Allah Swt berfirman dalam kitab-Nya yang mulia,

﴿وَ اعْبُدُوْا اللهَ وَ لاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا…﴾.

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun…”(23)

Zahir ayat ini menunjukkan larangan menyembah berhala, sebagaimana firman-Nya,

﴿…فَاجْتَنِبُوْا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ…﴾.

“Maka jauhilah olehmu najis berupa berhala-berhala itu…”(24)

Namun, setelah direnungi dan dianalisis, tampak bahwa alasan larangan menyembah berhala adalah karena itu merupakan bentuk ketundukan kepada selain Allah, dan hal ini tidak terbatas pada penyembahan terhadap berhala saja. Bahkan, Allah menyebut ketaatan kepada setan juga sebagai ibadah, sebagaimana firman-Nya,

﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِيْ آدَمَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوْا الشَّيْطَانَ…﴾

“Bukankah Aku telah mengambil janji dari kalian, wahai anak-anak Adam, agar kalian tidak menyembah setan…”(25)

Dari sisi lain, tampak bahwa tidak ada perbedaan antara ketaatan tercela kepada selain Allah dan ketaatan kepada diri sendiri, karena ketaatan kepada hawa nafsu juga merupakan bentuk ibadah kepada selain Allah, sebagaimana firman-Nya,

﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ…﴾.

“Apakah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya…”(26)

Dengan analisis yang lebih dalam, kita dapati bahwa tidak boleh ada perhatian (tawajjuh) kepada selain Allah Swt, karena mengarah kepada selain-Nya berarti mengakui independensi selain Allah dan tunduk kepadanya, dan inilah hakikat ibadah.

Allah Swt berfirman,

﴿وَ لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ…﴾.

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan banyak dari jin dan manusia untuk neraka Jahannam…” hingga firman-Nya,

﴿…أُوْلَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ﴾.

“…Mereka itulah orang-orang yang lalai.”(27)

Jika direnungi, maka dari pandangan permulaan terhadap ayat,

﴿…وَ لاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا…﴾.

“…dan janganlah kalian mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun…” kita paham bahwa Allah melarang penyembahan berhala. Jika direnungi lebih luas, tampak bahwa larangan ini mencakup ibadah kepada selain Allah tanpa izin-Nya, dan bila direnungi lebih jauh, maka mencakup juga larangan menyembah diri sendiri dengan mengikuti hawa nafsu, bahkan larangan berpaling dari Allah dan memperhatikan selain-Nya, siapa pun atau apa pun itu.

Tingkatan makna ini—dari pemahaman zahir, lalu lebih dalam, dan terus berkembang—adalah ciri semua ayat Alquran tanpa pengecualian.

Dengan merenungkan hal ini, dapat dipahami makna sabda Nabi Muhammad saw dalam berbagai kitab hadis dan tafsir,

إِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَهْرًا وَ بَطْنًا وَ لِبَطْنِهِ بَطْنًا إِلَى سَبْعَةِ أَبْطَنٍ.

“Sesungguhnya Alquran memiliki zahir dan batin, dan batinnya memiliki batin hingga tujuh lapis.”(28)

Dengan demikian, Alquran memiliki zahir dan batin, atau dengan kata lain, permukaan (luar) dan kedalaman (dalam), dan keduanya dimaksudkan dalam ayat-ayat Alquran. Namun, zahir dan batin ini berada dalam urutan vertikal, bukan horizontal. Artinya, pemahaman zahir tidak menafikan keberadaan batin, dan pemahaman batin tidak mengganggu eksistensi zahir.

Mengapa Alquran Berbicara dengan Zahir dan Batin?

- Kondisi Awal Kehidupan Manusia

Manusia dalam kehidupan dunianya yang singkat dan bersifat awal ini ibarat buih(29) yang muncul di permukaan air. Ia mendirikan tiang-tiang keberadaannya di atas laut materialisme, dan segala upaya serta perjuangannya berada dalam genggaman arus duniawi yang bergelora.

Indera lahir dan batinnya terfokus pada materi, dan semua pemikirannya berasal dari pengalaman-pengalaman indrawi. Maka makan, minum, duduk, berdiri, berbicara, mendengar, berjalan, diam, bergerak—semua aktivitasnya berbasis materi, dan tidak berpikir kecuali tentang hal itu.

Bahkan saat tampak adanya dampak maknawi—seperti cinta, benci, cita-cita tinggi, atau kedudukan luhur—hanya dapat dipahami oleh sebagian akal, karena semua itu digambarkan dalam bentuk-bentuk material. Misalnya, manisnya kemenangan diibaratkan seperti manisnya gula, daya tarik persahabatan disamakan dengan daya tarik magnet, ketinggian cita-cita digambarkan seperti tinggi tempat atau bintang, dan kebesaran derajat disamakan dengan gunung besar.

Namun, pemahaman terhadap makna-makna non-material berbeda-beda antara manusia. Ada yang sangat lemah dalam memahaminya, ada yang memahami sedikit, dan ada pula yang mampu menangkap makna-makna yang lebih dalam dengan mudah.

Dan pada dasarnya, setiap manusia secara fitrah memiliki potensi untuk memahami makna-makna tersebut. Jika tidak tercemar oleh hal-hal yang mengganggu, maka ia dapat dibimbing dan ditumbuhkan.

Perbedaan Tingkat Pemahaman

Dari uraian sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak mungkin menyampaikan pemahaman orang-orang berpemikiran tinggi kepada mereka yang berpemikiran rendah, apalagi dalam urusan maknawi, yang lebih rumit daripada materi. Jika dipaksakan, maka hasilnya akan berlawanan dengan kebenaran.

Sebagai contoh: Jika kita meneliti bagian “Upanishad” dari kitab suci Weda (kitab suci agama Hindu), dan membandingkan isinya dengan benar, akan terlihat bahwa tujuannya adalah tauhid yang murni. Namun sayangnya, karena disampaikan tanpa lapisan dan langsung kepada pemahaman masyarakat awam, maka akibatnya adalah munculnya penyembahan berhala.

Dengan demikian, rahasia gaib dan metafisika tidak bisa disampaikan secara telanjang kepada kalangan materialis atau yang tidak meyakini realitas kebenaran.

Ajaran Islam Terbuka untuk Semua

Bagaimanapun juga, semakin pemahaman manusia maju menuju pengetahuan terhadap makna-makna spiritual, maka akan semakin berkurang ketergantungannya terhadap penampilan-penampilan materi yang memikat. Dan semakin sedikit keterikatannya pada materi, maka akan semakin bertambah pula tingkat pemahamannya. Artinya, setiap manusia secara fitrah (alami) memiliki kesiapan untuk meraih pemahaman ini. Seandainya dia tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang bersifat kebetulan dan sementara, niscaya ia dapat dididik dan berkembang.

- Dari uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk memaksakan pemahaman seseorang yang berada di tingkat tinggi dalam hal akal dan pengertian kepada seseorang yang berada di tingkat bawah. Jika kita mencoba untuk memaksakan hal tersebut, maka hasilnya akan menjadi sebaliknya, terutama dalam hal-hal spiritual yang lebih penting dari hal-hal yang bersifat fisik. Karena jika makna-makna spiritual disampaikan secara langsung kepada khalayak umum tanpa perantara, maka akan memberikan hasil yang bertolak belakang dengan tujuan yang sebenarnya.

Tidak mengapa kita memberikan perumpamaan di sini dengan ajaran politeisme. Jika seorang peneliti merenungkan bagian Upanishad dari kitab suci Weda—yang merupakan kitab suci umat Buddha—dan membandingkan berbagai pernyataannya secara benar, ia akan melihat bahwa kitab itu sebenarnya bertujuan kepada tauhid murni (pengesaan Tuhan). Namun sayangnya, tujuan ini disampaikan tanpa selubung dan pada tingkat pemikiran masyarakat awam. Maka akibatnya adalah bahwa orang-orang India yang lemah pemikiran justru cenderung menyembah berbagai berhala.

Oleh karena itu, tidak mungkin menyingkap tabir secara terbuka terhadap rahasia-rahasia ghaib dan hal-hal yang berkaitan dengan alam di balik materi dan alam metafisik kepada orang-orang materialis dan mereka yang tidak meyakini kebenaran.

- Meskipun dalam banyak agama kita menemukan adanya pembatasan terhadap kaum awam dalam mengakses keistimewaan-keistimewaan keagamaan, seperti pelarangan terhadap wanita dalam agama Brahmanisme, Yahudi, dan Kristen, serta pelarangan terhadap selain kalangan rohaniawan dalam mengakses ajaran kitab suci dalam agama politeisme dan Kristen—akan tetapi semua itu tidak kita temukan dalam Islam. Dalam Islam, pintu-pintu agama terbuka bagi semua orang. Keistimewaan-keistimewaan agama di dalamnya tidak menjadi milik segelintir kelompok tertentu. Tidak ada perbedaan antara orang awam dan orang khusus, antara laki-laki dan perempuan, antara kulit putih dan kulit hitam—semuanya sama dalam pandangan Islam. Tidak ada seorang pun yang memiliki keistimewaan atas orang lain.

Allah Swt berfirman,

﴿…أَنِّيْ لاَ أُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ…﴾.

“Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan; sebagian kalian adalah bagian dari sebagian yang lain…”(30)

Dan Allah Ta’ala berfirman,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثَىٰ وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ…﴾.

“Wahai manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian…”(31)

Setelah memaparkan tiga pendahuluan di atas, kami katakan bahwa Alquran dalam ajaran-ajaran mulianya memandang manusia dari sisi kemanusiaannya. Maksudnya, dia menyampaikan ajarannya kepada manusia berdasarkan kemampuannya untuk dididik dan menempuh jalan kesempurnaan.

Dan mengingat bahwa pemahaman dan akal manusia berbeda-beda dalam menyerap makna-makna spiritual, dan bahwa akan timbul bahaya jika makrifat tingkat tinggi disampaikan begitu saja (sebagaimana telah kami sebutkan), maka Alquran menyampaikan ajarannya pada tingkat yang paling sederhana, yang sesuai dengan masyarakat umum, dan berbicara dalam batas kemampuan akal dan pemahaman mereka yang sederhana.

Cara bijaksana ini menghasilkan penyampaian pengetahuan tinggi dalam bahasa sederhana yang dapat dipahami masyarakat awam. Ungkapan-ungkapan lahiriah dalam metode ini menjalankan fungsi penyampaian secara nyata atau mendekatinya, dan makna-makna spiritual tetap berada di balik tabir makna-makna lahiriah, dan akan tersingkap sesuai dengan tingkat pemahaman manusia. Setiap orang akan menangkap dari Alquran sesuai kadar akal dan kemampuannya.

Allah Swt berfirman,

﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ * وَ إِنَّهُ فِيْ أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ﴾.

“Sesungguhnya Kami menjadikannya sebagai Alquran dalam bahasa Arab agar kalian mengerti. Dan sesungguhnya ia (Alquran itu) di sisi Kami di dalam induk kitab (Lauhul Mahfuz), sangat tinggi (nilainya) dan penuh hikmah.”(32)

Dan Allah Swt berfirman, memberikan perumpamaan antara kebenaran dan kebatilan serta tingkat pemahaman manusia,

﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا…﴾.

“Dia menurunkan air dari langit, lalu mengalir sungai-sungai sesuai dengan kapasitasnya…”(33).

Rasulullah saw juga bersabda dalam hadis yang masyhur,

إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ نُكُلِّمُ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُوْلِهِمْ.

“Kami para nabi diperintahkan untuk berbicara kepada manusia sesuai kadar akal mereka.”(34)

Hasil lain dari metode ini adalah bahwa makna-makna lahiriah ayat-ayat Alquran menjadi seperti perumpamaan (tamsil) terhadap makna-makna batin. Artinya, terhadap makna-makna Ilahiyah yang berada di atas kemampuan akal masyarakat awam, maka makna lahiriah ayat-ayat itu menjadi tamsil yang mendekatkan makna-makna tinggi tersebut kepada akal manusia.

Allah Swt berfirman,

﴿وَ لَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوْرًا﴾.

“Dan sungguh, Kami telah membuat dalam Alquran ini berbagai perumpamaan untuk manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak menghendaki (kecuali) kekafiran.”(35)

Dan Allah Swt juga berfirman,

﴿وَ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَ مَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُوْنَ﴾.

“Perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.”(36)

Dalam Alquran terdapat banyak perumpamaan, namun ayat-ayat yang disebutkan di atas dan ayat-ayat yang semakna dengannya bersifat umum dan tidak terbatas hanya pada perumpamaan-perumpamaan tertentu dalam Alquran.

Dengan demikian, kita harus mengatakan bahwa semua ayat Alquran merupakan perumpamaan terhadap makna-makna tinggi, yang menjadi tujuan utama dan tertinggi dari Alquran.

Dalam Alquran Terdapat Ayat Muhkam dan Mutasyabih

Allah Swt berfirman,

﴿…كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ…﴾.

“… (Ini adalah) kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan sempurna (muhkam)…”(37);

﴿اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ…﴾.

“Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, (yaitu) Alquran yang serupa (mutasyabih) lagi berulang-ulang; gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya…”(38);

﴿هُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَ أُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَاءَ تَأْوِيْلِهِ وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلاَّ اللهُ وَ الرَّاسِخُوْنَ فِيْ الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا…﴾.

“Dia-lah yang menurunkan kepadamu Alkitab (Alquran). Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Alkitab; dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat darinya untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya, padahal tak seorang pun yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, ‘Kami beriman kepada ayat-ayat itu; semuanya dari sisi Tuhan kami…’”(39)

Penjelasan

Dalam ayat pertama, Alquran dinyatakan seluruhnya muhkam, artinya kukuh, tetap, dan tidak mengandung kekeliruan atau kebatilan. Dalam ayat kedua, Alquran disebut seluruhnya mutasyabih, maksudnya ayat-ayatnya memiliki kesamaan dalam keindahan, gaya bahasa, kelezatan ungkapan, dan keajaiban. Namun pada ayat ketiga, Alquran dibagi menjadi dua bagian:

- Ayat-ayat muhkamat: Ayat yang maknanya jelas dan tegas, tidak menimbulkan keraguan atau kebingungan.

- Ayat-ayat mutasyabihat: Ayat yang tidak langsung jelas maknanya, bisa memiliki lebih dari satu pengertian, dan perlu penafsiran atau penjelasan lebih lanjut (takwil).

Kesimpulan dari Ayat Ketiga

- Pertama, ayat muhkam adalah ayat yang makna tujuannya jelas, tidak mudah disalahpahami. Ayat mutasyabih adalah yang tidak demikian.

- Kedua, seorang mukmin yang kokoh imannya harus beriman dan mengamalkan ayat-ayat muhkam. Sedangkan terhadap ayat-ayat mutasyabih, dia harus tetap beriman tetapi tidak mengamalkannya secara zahir, karena bisa disalahpahami. Orang-orang yang menyesatkan adalah mereka yang mengikuti ayat-ayat mutasyabih demi menciptakan fitnah dan menyesatkan orang lain melalui penafsiran yang keliru.

Pandangan Para Ulama Mengenai Muhkam dan Mutasyabih

Para ulama Islam berselisih pendapat dalam memahami makna muhkam dan mutasyabih, hingga mencapai sekitar dua puluh pendapat.

Namun, pendapat yang dominannya dianut sejak masa awal Islam hingga kini adalah sebagai berikut,

- Muhkam: Ayat yang maknanya jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Wajib diimani dan diamalkan.

- Mutasyabih: Ayat yang tidak dimaksudkan sesuai zahirnya, makna hakikinya (takwil) tidak diketahui kecuali oleh Allah. Wajib diimani, tetapi tidak boleh diamalkan berdasarkan zahirnya.

Pandangan ini adalah pendapat populer di kalangan ulama Sunni, dan juga umum diterima di kalangan ulama Syiah. Hanya saja, menurut Syiah, Nabi dan para Imam Ahlulbait mengetahui takwil ayat-ayat mutasyabih. Sedangkan kaum mukmin awam, karena tidak memiliki jalan untuk mengetahuinya, mereka menyerahkan pengetahuan itu kepada Allah Swt, Rasulullah saw, dan para Imam as.

Kritik terhadap Pendapat Ini

Meskipun pendapat tersebut dipegang oleh mayoritas mufasir, ternyata tidak sejalan dengan makna zahir ayat,

﴿هُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ…﴾.

“Dia-lah yang menurunkan Alkitab (Alquran) kepadamu. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah…” (QS. Ali Imran:7), dan juga tidak sesuai dengan ayat-ayat lain, karena,

Pertama,

- Kita tidak menemukan dalam Alquran ayat-ayat yang kita sama sekali tidak bisa memahami maknanya.

- Alquran menyebut dirinya sebagai cahaya, petunjuk, dan penjelas—maka bagaimana mungkin ia menjadi petunjuk jika sebagian isinya tidak bisa diketahui maknanya?

- Alquran juga berkata,

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا﴾.

“Apakah mereka tidak merenungkan Alquran? Sekiranya ia bukan dari sisi Allah, niscaya mereka akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya” (QS. al-Nisa:82). Maka bagaimana mungkin perenungan (tadabbur) dapat menghilangkan kontradiksi jika ternyata ada ayat-ayat yang maknanya tidak bisa dipahami sama sekali, sebagaimana disebut dalam pendapat populer tersebut?

Ada yang mengatakan: ayat-ayat mutasyabih adalah huruf-huruf terputus (huruf Muqathath’ah) di awal surat seperti Alif Lam Mim, Ra, Ha Mim, dsb, karena tidak diketahui maknanya. Namun, dalam ayat tersebut, ayat-ayat mutasyabih ditempatkan berlawanan dengan ayat-ayat muhkam, dan ini menunjukkan bahwa ayat mutasyabih memiliki makna lahiriah yang bisa disalahpahami, sementara huruf-huruf Muqaththa’ah tidak punya makna lahir seperti itu.

Ayat juga menyebut bahwa orang-orang yang sesat menggunakan ayat-ayat mutasyabih untuk menyesatkan orang, padahal tidak ada yang dikenal menyesatkan orang lain dengan huruf-huruf Muqaththa’ah. Justru yang menyesatkan adalah mereka yang menafsirkan ayat-ayat dengan makna ambigu, bukan dengan huruf-huruf itu.

Ada pula yang mengatakan bahwa ayat ini mengisyaratkan kepada sebuah kisah yang ringkasnya adalah: Bahwa orang-orang Yahudi mencoba untuk mengetahui berapa lama Islam akan bertahan (usia Islam) melalui huruf-huruf Muqaththa‘ah (huruf-huruf terputus) yang terdapat di awal surah-surah Alquran. Namun Rasulullah saw membaca huruf-huruf pembuka itu satu per satu, dan dengan cara itu beliau membatalkan apa yang mereka sangkakan.(40)

Dan perkataan ini juga tidak benar, karena jika kisah itu benar, maka itu menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi telah mengajukan sebuah pertanyaan yang Nabi saw jawab dalam majelis yang sama. Dan pertanyaan itu tidaklah sedemikian penting hingga layak disebutkan dalam ayat tentang (ayat-ayat) yang mutasyabihat (samar) serta larangan untuk mengikutinya. Terlebih lagi, ucapan orang-orang Yahudi tersebut tidak mengandung fitnah (ujian/godaan), karena jika suatu agama adalah benar, maka penentuan waktu (masa berlaku) tidak akan merusaknya—yang kami maksud di sini adalah bahwa agama yang benar dapat menerima adanya nasakh (penghapusan hukum sebelumnya), sebagaimana yang kita lihat pada agama-agama yang benar sebelum Islam.

Kedua,

Menurut pendapat populer, kata “takwil” dalam ayat hanya berlaku pada ayat mutasyabih dan berarti makna tersembunyi dari ayat tersebut. Namun ini tidak tepat, karena,

- Dalam Alquran, takwil tidak berarti makna tersembunyi dari teks, tapi lebih kepada hakikat atau kenyataan dari sesuatu yang dijelaskan oleh teks.

- Dan seluruh ayat, baik muhkam maupun mutasyabih, memiliki takwil—bukan hanya mutasyabih saja.

Ketiga,

Ayat menyebut bahwa ayat-ayat muhkamat adalah “Ummul Kitab” (Induk Kitab). Artinya,

- Ayat-ayat muhkamat merupakan fondasi utama dari Alquran, dan ayat-ayat lainnya (mutasyabihat) kembali atau merujuk padanya.

- Maka, ayat-ayat mutasyabih harus ditafsirkan dengan merujuk kepada ayat-ayat muhkam untuk mengetahui makna sebenarnya.

Kesimpulan

Tidak ada ayat dalam Alquran yang tidak bisa kita pahami maknanya, hanya saja:

- Sebagian ayat jelas maknanya secara langsung (muhkam),

- Dan sebagian lagi jelas maknanya jika dirujukkan kepada ayat-ayat muhkam (mutasyabih).

Adapun huruf-huruf Muqaththa’ah tidak termasuk dalam kategori muhkam maupun mutasyabih, karena tidak memiliki makna lafzi atau semantik. Oleh karena itu, tidak ada satu ayat pun dalam Alquran yang tidak dapat kita ketahui maknanya. Akan tetapi, sebuah ayat itu bisa jadi tergolong ayat yang muhkam (jelas) tanpa perantara, seperti ayat-ayat muhkamat itu sendiri, atau tergolong muhkam dengan perantara, seperti ayat-ayat mutasyabihat.

Adapun huruf-huruf Muqaththa’ah (huruf-huruf terputus) yang terdapat di awal surat-surat, maka huruf-huruf itu tidak memiliki makna secara lafzhi-lughawi (makna bahasa secara langsung). Oleh karena itu, ia tidak termasuk kategori muhkam maupun mutasyabih.

Apa yang kami katakan ini dapat diketahui dari keumuman firman Allah Ta’ala,

﴿أَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوْبٍ أَقْفَالُهَا﴾

“Maka apakah mereka tidak mentadabburi (merenungkan) Alquran? Ataukah hati mereka telah terkunci?”(QS. Muhammad:24).

Dan firman-Nya,

﴿أَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا﴾.

“Maka apakah mereka tidak mentadabburi Alquran? Sekiranya Alquran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka akan mendapati di dalamnya banyak pertentangan” (QS. al-Nisa:82).

Metode Para Imam Ahlulbait as dalam Menyikapi Ayat Muhkam dan Mutasyabih

Apa yang kami pahami dari ringkasan riwayat yang bersumber dari para Imam Ahlulbait as adalah penafian terhadap adanya ayat-ayat yang mutasyabih (samar) yang tidak dapat diketahui makna hakikinya. Namun, ayat-ayat yang belum mandiri dalam menjelaskan makna hakikinya dapat diketahui maknanya melalui ayat-ayat lain. Inilah makna dari mengembalikan ayat mutasyabih kepada ayat muhkamat (yang jelas). Sebagaimana zahir (makna lahiriah) dari firman Allah,

﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾

“Tuhan Yang Maha Pengasih bersemayam di atas Arsy.”(41)

Dan juga firman-Nya,

﴿وَ جَاءَ رَبُّكَ…﴾

“Dan datanglah Tuhanmu…”(42)

Zahir ayat-ayat ini menunjukkan seolah-olah Allah berbentuk jasad dan bersifat materi. Akan tetapi, jika kita kembalikan ayat-ayat tersebut kepada ayat yang berbunyi,

﴿…لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ…﴾

“Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya.”(43)

Maka kita akan memahami bahwa makna ‘istiwa’ (bersemayam) dan ‘maji’’ (datang) bukanlah dalam arti duduk di tempat atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nabi Muhammad saw bersabda dalam menjelaskan Alquran,

وَ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ لِيُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَلَكِنْ نَزَلَ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَمَا عَرَفْتُمْ فَاعْمَلُوْا بِهِ وَ مَا تَشَابَهَ عَلَيْكُمْ فَآمِنُوْا بِهِ.

“Sesungguhnya Alquran tidak diturunkan untuk saling menolak antara satu bagian dengan bagian lainnya, melainkan ia diturunkan untuk saling membenarkan. Maka apa yang kalian pahami darinya, amalkanlah. Dan yang samar bagi kalian, maka berimanlah kepadanya.”(44)

Imam Ali as berkata,

يَشْهَدُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ وَ يَنْطِقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ.

“Sebagian ayat saling menjadi saksi bagi sebagian lainnya, dan sebagian ayat menjelaskan sebagian lainnya.”(45)

Imam Ja’far Shadiq as berkata,

الْمُحْكَمُ مَا يُعْمَلُ بِهِ وَ الْمُتَشَابِهُ مَا إِشْتَبَهَ عَلَى جَاهِلِهِ.

“Al-Muhkam (yang jelas) adalah yang diamalkan, dan al-mutasyabih (yang samar) adalah yang samar bagi orang yang jahil.”(46)

Dan diriwayatkan dari Imam Ali Ridha as bahwa beliau berkata,

مَنْ رَدَّ مُتَشَابِهَ الْقُرْآنِ إِلَى مُحْكَمِهِ هُدِيَ إِلىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ثُمَّ قَالَ (عَلَيْهِ السَّلاَمُ): إِنَّ فِيْ أَخْبَارِنَا مُتَشَابِهًا كَمُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ وَ مُحْكَمًا كَمُحْكَمِ الْقُرْآنِ فَرُدُّوْا مُتَشَابِهَهَا إِلَى مُحْكَمِهَا وَ لاَ تَتَّبِعُوْا مُتَشَابِهَهَا فَتَضِلُّوْا.

“Barang siapa mengembalikan ayat-ayat Alquran yang mutasyabih kepada ayat-ayat yang muhkamat, maka dia akan mendapat petunjuk kepada jalan yang lurus.” Kemudian beliau menambahkan, “Sesungguhnya dalam hadis-hadis kami terdapat hal-hal yang mutasyabih seperti halnya dalam Alquran, maka kembalikanlah hadis yang mutasyabih kepada yang muhkamah, dan jangan mengikuti yang mutasyabih agar kalian tidak tersesat.”(47)

Hadis-hadis ini—terutama yang terakhir—secara jelas menunjukkan bahwa ayat-ayat mutasyabih adalah ayat-ayat yang tidak mandiri dalam menjelaskan maknanya dan harus dikembalikan kepada ayat-ayat muhkamat. Dan ini berarti—sebagaimana telah dijelaskan—bahwa tidak ada ayat dalam Alquran yang tidak bisa diketahui maknanya dengan cara tertentu.

Dalam Alquran terdapat Takwil dan Tanzil

Kata takwil disebutkan dalam tiga ayat,

﴿…فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَاءَ تَأْوِيْلِهِ وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلاَّ اللهُ…﴾.

“Adapun orang-orang yang dalam hatinya terdapat penyimpangan, mereka mengikuti yang mutasyabih darinya untuk menimbulkan fitnah dan mencari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah…”

﴿وَ لَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ * هَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلاَّ تَأْوِيْلَهُ…﴾.

“Sungguh Kami telah mendatangkan kepada mereka sebuah kitab yang Kami jelaskan atas dasar ilmu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Tidaklah mereka menunggu melainkan datangnya takwilnya…”(48)

﴿وَ مَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ…﴾ إِلَى ﴿…بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهِ وَ لَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيْلُهُ…﴾.

“Dan tidaklah Alquran ini dibuat-buat…”(49) “Tetapi mereka mendustakan apa yang mereka tidak mengetahuinya dan belum datang kepada mereka takwilnya…”(50)

Pengertian Takwil

Takwil berasal dari kata “awwala” yang berarti kembali. Yang dimaksud dengan takwil adalah sesuatu yang menjadi tempat kembali bagi sebuah ayat.

Sementara tanzil adalah lawan dari takwil, yakni makna zahir dari ayat yang tidak membutuhkan rujukan kepada hal lain.

Makna Takwil menurut Para Mufasir dan Ulama

Para mufasir berbeda pendapat secara tajam mengenai makna takwil. Setelah diteliti, pendapat-pendapat tersebut dapat diringkas menjadi lebih dari sepuluh, namun dua pendapat yang paling masyhur adalah:

- Pendapat Ulama Terdahulu (Salaf)

Menurut mereka, takwil dan tafsir adalah sinonim dan memiliki makna yang sama. Maka, setiap ayat Alquran memiliki takwil. Berdasarkan firman Allah,

﴿…وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلاَّ اللهُ…﴾.

“…dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah…”

Yaitu, ilmu tentang takwil ayat-ayat mutasyabih hanya diketahui oleh Allah semata.

Karena itu, sebagian ulama terdahulu berpendapat bahwa ayat-ayat mutasyabih adalah huruf-huruf terputus (Muqaththa’ah) di awal surah, karena tidak ada ayat yang maknanya tersembunyi selain huruf-huruf itu. Namun, kami telah membahas masalah ini secara lebih rinci di bagian sebelumnya dan telah menjelaskan alasan ketidakbenaran pendapat ini.

Bagaimanapun juga, karena Alquran menafikan adanya ayat yang tidak diketahui takwilnya selain oleh Allah, dan karena tidak ada ayat yang mutlak tidak diketahui maknanya oleh semua orang—seperti huruf-huruf Muqathath’ah yang disebutkan—maka para ulama belakangan meninggalkan pendapat ini.

- Pendapat Ulama Belakangan (Khalaf)

Menurut mereka, takwil berarti makna yang bertentangan dengan zahir (penampakan luar) dari suatu ayat. Oleh karena itu, tidak semua ayat memiliki takwil, tetapi hanya ayat-ayat mutasyabih saja yang takwilnya hanya diketahui oleh Allah.

Contohnya: Ayat-ayat yang secara zahir menunjukkan bahwa Allah memiliki tubuh, seperti ‘istiwa’ (bersemayam), ‘maji’’ (datang), ‘ridha’ (rida), ‘sakhat’ (murka), ‘asaf’ (marah), dan sifat-sifat lainnya yang disandarkan kepada-Nya.

Begitu pula ayat-ayat yang secara zahir menunjukkan bahwa para nabi dan rasul yang maksum as.

Pendapat ini telah mencapai tingkat ketenaran sedemikian rupa sehingga kata ‘takwil’ (penafsiran) telah menjadi seperti kebenaran kedua dalam maknanya yang bertentangan dengan makna lahiriah. Maka, penafsiran ayat-ayat Alquran dalam pembahasan-pembahasan ilmu kalam dan perdebatan akidah menunjukkan makna ini secara khusus. Begitu pula ketika suatu ayat dibawa kepada makna yang berbeda dari makna lahiriahnya dengan dalil yang mereka sebut sebagai ‘takwil’, hal ini menjadi hal yang lazim di lisan-lisan (orang-orang), padahal sebenarnya tidak lepas dari kontradiksi.(51)

Akan tetapi, pendapat ini—meskipun sangat terkenal—tidaklah benar dan tidak sesuai dengan ayat-ayat Alquran, karena:

Pertama, dua ayat yang dikutip dalam pasal sebelumnya—,

﴿هَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلاَّ تَأْوِيْلَهُ…﴾.

“Apakah mereka menunggu kecuali (datangnya) takwilnya…” dan,

﴿بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهِ وَ لَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيْلُهُ…﴾.

“Bahkan mereka mendustakan apa yang belum mereka ketahui ilmunya, padahal belum datang kepada mereka takwilnya…”(52)—menunjukkan dengan jelas bahwa semua ayat Alquran memiliki takwil (penakwilan), dan tidak terbatas hanya pada ayat-ayat mutasyabihat (yang samar) saja, sebagaimana yang mungkin tampak dari pernyataan tersebut.

Kedua, konsekuensi dari pendapat tersebut (bahwa hanya Allah yang mengetahui makna sebenarnya dari ayat-ayat mutasyabihat) adalah bahwa dalam Alquran terdapat ayat-ayat yang membingungkan dalam memahami makna hakikinya, dan hanya Allah semata yang mengetahuinya. Padahal, ucapan seperti itu, yang tidak dapat dipahami maknanya dengan jelas, tidak bisa disebut sebagai ucapan yang fasih atau memiliki balaghah (keindahan bahasa). Lantas bagaimana mungkin Alquran menantang para ahli bahasa dengan balaghah-nya?

Ketiga, berdasarkan pendapat ini, maka tidak sempurna pula keabsahan hujjah Alquran. Karena salah satu alasan yang digunakan dalam ayat (QS. al-Nisa:82),

﴿أَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا﴾.

“Maka apakah mereka tidak mentadabburi Alquran? Kalau sekiranya Alquran itu bukan dari sisi Allah, niscaya mereka akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya”—adalah bahwa tidak adanya pertentangan dalam makna dan maksud ayat-ayat, meskipun waktu turunnya berjauhan serta situasi dan sebab turunnya berbeda-beda, merupakan bukti bahwa Alquran bukanlah perkataan manusia. Adapun perbedaan yang tampak di antara beberapa ayat pada pandangan awal dapat dihilangkan dengan merenungkan dan mentadabburi ayat-ayat tersebut.

Namun, jika kita menganggap bahwa sebagian besar ayat-ayat yang disebut mutasyabihat bertentangan dengan ayat-ayat lain yang disebut muhkamat, dan cara menghilangkan pertentangan itu adalah dengan mengatakan bahwa makna lahiriah ayat-ayat tersebut tidak dimaksudkan, dan bahwa makna yang dimaksud adalah makna tersembunyi yang hanya diketahui Allah—maka cara seperti ini untuk menghilangkan pertentangan tidak membuktikan bahwa Alquran bukanlah perkataan manusia.

Demikian pula, jika kita menghilangkan pertentangan itu dengan memalingkan makna lahiriah dari setiap ayat yang bertentangan atau berlawanan dengan ayat-ayat muhkamat, lalu kita takwilkan—sesuai istilah ulama belakangan—dengan memberikan makna yang tidak sesuai dengan makna lahiriah, maka ini pun tidak bisa menjadi bukti kuat atas keistimewaan Alquran.

Keempat, tidak ada dalil sama sekali bahwa maksud dari kata takwil dalam ayat yang membahas ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat adalah “makna yang bertentangan dengan makna lahiriah”. Bahkan, dalam ayat-ayat lain yang menyebutkan kata takwil, tidak dimaksudkan makna seperti itu.

Contohnya dalam kisah Nabi Yusuf as, kata takwil digunakan dalam tiga tempat(53) untuk merujuk pada penafsiran mimpi. Jelas bahwa penafsiran mimpi bukanlah makna yang bertentangan dengan makna lahiriah mimpi, tetapi merupakan kenyataan di dunia nyata yang ditampilkan dalam mimpi dengan bentuk tertentu. Seperti mimpi Nabi Yusuf as tentang penghormatan ayah, ibu, dan saudara-saudaranya dalam bentuk sujud matahari, bulan, dan bintang-bintang. Raja Mesir melihat tahun-tahun paceklik dalam bentuk tujuh ekor sapi kurus yang memakan tujuh ekor sapi gemuk. Dua orang teman Yusuf as di penjara melihat hukuman salib dan pekerjaan sebagai pelayan Raja dalam bentuk memeras anggur dan membawa roti di atas kepala yang dimakan burung.

Dalam kisah Musa dan Khidir as, setelah Khidir as merusak perahu, membunuh seorang anak, dan menegakkan dinding, Nabi Musa as memprotes setiap tindakannya, dan kemudian Khidir as menjelaskan rahasia di balik perbuatannya, yang disebutnya sebagai takwil. Jelas bahwa hakikat dari tindakan-tindakan tersebut, dan pandangan sejati dalam pelaksanaannya yang ibarat roh dari perbuatan itu, disebut sebagai takwil. Dan itu bukanlah makna yang bertentangan dengan makna lahiriah.

Allah Swt berfirman tentang timbangan dan takaran,

﴿وَ أَوْفُوْا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَ زِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيْلاً﴾.

“Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih baik dan sebaik-baik takwil.”(54)

Jelas bahwa yang dimaksud dengan takwil di sini adalah kondisi ekonomi tertentu yang terbentuk di pasar melalui transaksi jual-beli, pengangkutan, dan perpindahan barang. Takwil dalam arti ini bukanlah makna yang bertentangan dengan takaran dan timbangan, tetapi suatu kenyataan eksternal, semacam ruh yang terbentuk dalam timbangan dan takaran yang baik atau buruk tergantung dari kejujuran dalam bertransaksi.

Allah juga berfirman dalam ayat lain,

﴿…فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْئٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَ الرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيْلاً﴾.

“Jika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya (takwil).”(55) Jelas bahwa yang dimaksud dengan takwil dalam ayat ini adalah terciptanya kesatuan dan terjalinnya hubungan spiritual dalam masyarakat, yang merupakan kenyataan eksternal dan bukan makna yang bertentangan dengan perintah untuk mengembalikan perselisihan kepada Allah dan Rasul.

Demikian juga dalam ayat-ayat lain dalam Alquran yang menyebut kata takwil, yang jumlahnya secara keseluruhan ada enam belas tempat. Dalam semua ayat tersebut, tidak mungkin kata takwil diartikan sebagai “makna yang bertentangan dengan makna lahiriah”, melainkan memiliki makna lain yang juga sesuai dengan takwil dalam ayat tentang muhkamat dan mutasyabihat, yang akan dijelaskan dalam bab berikutnya. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menafsirkan kata takwil dalam ayat tersebut sebagai “makna yang bertentangan dengan makna lahiriah”.

Makna Hakiki dari “Takwil” Menurut Pandangan Alquran

Ringkasan yang dapat kita simpulkan dari ayat-ayat yang mengandung lafaz takwil—yang sebagian telah disebutkan sebelumnya—adalah bahwa takwil bukanlah jenis makna yang merupakan makna lafzhi (makna yang ditunjukkan oleh kata secara langsung). Sebab, jelas bahwa apa yang disebutkan dalam surah Yusuf mengenai mimpinya dan penafsirannya (takwil) tidak menunjukkan bahwa lafaz yang menjelaskan mimpi tersebut secara langsung mengarah kepada takwilnya, bahkan sekalipun jika makna itu berupa makna yang menyimpang dari makna lahiriah (makna tersirat).

Demikian pula dalam kisah Musa as dan Khidir as, lafaz-lafaz dalam kisah itu tidak menunjukkan secara langsung takwil yang dijelaskan oleh Khidir as kepada Musa as. Begitu juga dalam ayat,

﴿وَ أَوْفُوْا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَ زِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ…﴾.

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar…” (QS. al-Isra:35).

Dua kalimat ini tidak menunjukkan makna secara langsung kepada suatu sistem ekonomi tertentu yang merupakan takwil dari perintah yang terdapat di dalamnya. Dalam ayat,

﴿…فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْئٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَ الرَّسُوْلِ…﴾.

“Jika kamu berselisih pendapat dalam suatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul…” (QS. al-Nisa:59).

Juga tidak menunjukkan secara lafzi bahwa takwilnya adalah persatuan umat Islam. Dan begitu pula seterusnya pada ayat-ayat lain, bila kita perhatikan dengan cermat.

Sebenarnya, dalam mimpi, takwilnya adalah suatu kenyataan di alam nyata yang dilihat oleh si pemimpi dalam bentuk tertentu. Dalam kisah Musa as dan Khidir as, takwil dari perbuatan Khidir as adalah suatu realitas hakiki yang menjadi sumber tindakan-tindakannya. Perintah dalam ayat mengenai takaran dan timbangan, takwilnya adalah suatu kemaslahatan umum yang menjadi sumber perintah itu. Ayat mengenai penyelesaian sengketa juga serupa dengan apa yang telah dijelaskan.

Jadi, takwil dari setiap perkara adalah suatu hakikat di luar (realitas objektif) yang darinya perkara itu muncul, dan pada gilirannya mewujudkan takwil tersebut. Pemilik takwil juga memiliki eksistensi karena takwil, dan takwil itu tampak (termanifestasi) pada dirinya.

Makna ini juga berlaku dalam Alquran mulia, karena kitab suci ini bersumber dari hakikat-hakikat dan nilai-nilai spiritual yang telah melepaskan belenggu materi dan jasmani. Ia berada pada tingkatan yang lebih tinggi dari pancaindera dan benda-benda fisik, serta lebih luas daripada bentuk-bentuk bahasa dan ucapan, yang merupakan hasil dari kehidupan material kita.

Hakikat-hakikat dan nilai-nilai spiritual tersebut tidak dapat dijelaskan dengan lafaz-lafaz yang terbatas. Namun, Alquran merupakan seruan kepada umat manusia dari alam gaib agar mereka mempersiapkan diri untuk mencapai kebahagiaan melalui komitmen terhadap lahiriah akidah yang benar dan amal saleh. Tidak ada jalan untuk mencapai kebahagiaan itu kecuali melalui lahiriah ajaran-ajaran tersebut. Dan ketika manusia berpindah ke alam akhirat, hakikat-hakikat itu akan tampak secara jelas baginya. Inilah yang ditunjukkan oleh dua ayat dari surah al-A’raf dan Yunus as yang telah disebutkan sebelumnya.

Hal ini juga ditunjukkan oleh firman Allah Swt,

﴿حم * وَ الْكِتَابِ الْمُبِيْنِ * إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ * وَ إِنَّهُ فِيْ أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ﴾.

“Ha Mim. Demi kitab (Alquran) yang menjelaskan! Sesungguhnya Kami menjadikannya dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Dan sesungguhnya ia dalam Ummul Kitab di sisi Kami, adalah (kitab yang) tinggi dan penuh hikmah.”(56)

Penerapan ayat ini terhadap takwil dengan makna yang telah disebutkan sangat jelas, terutama karena Allah Swt berfirman “agar kamu mengerti” (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ) dan bukan “agar kamu memahami isinya” (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَهُ). Karena pengetahuan tentang takwil adalah khusus bagi Allah Swt, sebagaimana disebutkan dalam ayat tentang ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat,

﴿…وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلاَّ اللهُ…﴾.

“…Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah…” (QS. Ali Imran:7).

Oleh karena itu, ketika ayat tersebut ingin menyebutkan orang-orang yang menyimpang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, Allah menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang mencari fitnah dan takwil, bukan sebagai orang-orang yang benar-benar memperoleh takwilnya.

Jadi, takwil adalah hakikat-hakikat yang pasti dalam Ummul Kitab, yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Swt, dan merupakan bagian dari alam gaib.

Allah Swt juga berfirman dalam ayat lain,

﴿فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوْمِ * وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ * إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيْمٌ * فِيْ كِتَابٍ مَكْنُوْنٍ * لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ * تَنْزِيْلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾.

“Maka Aku bersumpah dengan tempat-tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu adalah sumpah yang besar jika kamu mengetahuinya. Sesungguhnya ini adalah Alquran yang mulia. Dalam kitab yang terpelihara. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan semesta alam.”(57)

Ayat-ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa Alquran memiliki dua tingkatan:

- Tingkatan yang tersembunyi dan terjaga dari sentuhan,

- Tingkatan tanzil (penurunan), yang bisa dipahami oleh semua manusia.

Kelebihan tambahan yang kita peroleh dari ayat-ayat ini—yang tidak disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya—adalah pengecualian yang disebutkan dalam firman-Nya, “tidak dapat menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan”, yang menunjukkan bahwa ada sebagian orang yang dapat memahami hakikat Alquran dan takwilnya.

Penetapan ini tidak bertentangan dengan penafian dalam firman-Nya,

﴿…وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلاَّ اللهُ…﴾.

“…dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah…” (QS. Ali Imran:7).

Karena menggabungkan kedua ayat ini menunjukkan adanya dua sisi:

- Kemandirian (independensi) Allah dalam mengetahui hakikat tersebut,

- Dan ketergantungan (dependensi) pihak lain pada izin dan pengajaran dari Allah.

Pengetahuan tentang takwil ini mirip dengan pengetahuan tentang hal-hal gaib (‘ilmul ghaib) yang juga banyak ayat menyatakan bahwa ia khusus bagi Allah Swt. Namun, ada satu ayat yang mengecualikan hamba-hamba pilihan, yaitu para rasul. Dalam firman-Nya,

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلاَّ مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُوْلٍ…﴾.

“Dia adalah Tuhan yang mengetahui hal-hal gaib, dan Dia tidak memperlihatkan kepada siapa pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada rasul yang diridai-Nya…”(58)

Dari keseluruhan ayat tentang ilmu gaib ini, kita menyimpulkan bahwa pengetahuan tersebut secara independen hanyalah milik Allah semata, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali dengan izin dan pengajaran dari-Nya.

Ya, orang-orang yang disucikanlah yang dapat menyentuh kebenaran Alquran dan mencapai kedalaman makna serta pengetahuan Alquran—sebagaimana ditunjukkan oleh ayat-ayat yang telah kami sebutkan. Dan jika kita mengaitkannya dengan firman Allah Ta’ala,

﴿…إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا﴾.

“Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa dari kalian, wahai Ahlulbait, dan menyucikan kalian sesuci-sucinya,”(59) yang menurut hadis-hadis mutawatir (banyak dan terpercaya) diturunkan mengenai Ahlulbait as, maka kita mengetahui bahwa Nabi saw dan keluarganya adalah orang-orang yang disucikan dan yang mengetahui takwil (makna mendalam) Alquran.

Alquran dan Naskh-Mansukh (Penghapusan dan Penggantian Hukum)

Di antara ayat-ayat hukum yang diturunkan dalam Alquran, ada ayat-ayat yang hukum-hukumnya menggantikan hukum-hukum dalam ayat sebelumnya. Artinya, ayat yang datang kemudian menghapuskan efek hukum dari ayat sebelumnya, dan hukum yang lama tidak lagi berlaku. Ayat yang dihapus disebut “mansukh”, dan ayat yang menggantikan disebut “nasikh”.

Sebagai contoh, pada awal kenabian Rasulullah saw, kaum muslim diperintahkan untuk bersikap lunak terhadap Ahli Kitab, seperti dalam firman-Nya,

﴿…فَاعْفُوْا وَ اصْفَحُوْا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ…﴾.

“…maka maafkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya…”(60)

Namun kemudian, perintah tersebut diakhiri dan diganti dengan perintah untuk memerangi mereka, seperti dalam firman-Nya,

﴿قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَ لاَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لاَ يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَ رَسُوْلُهُ وَ لاَ يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ…﴾.

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari akhir, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar (Islam), yaitu di antara orang-orang yang telah diberi Alkitab…”(61)

Penghapusan hukum (naskh) dalam bahasa kita sehari-hari biasanya berarti, menetapkan suatu hukum karena suatu maslahat (kepentingan), lalu ternyata hukum itu keliru atau tidak tepat, kemudian hukum itu dihapus dan diganti hukum baru.

Namun, tidak mungkin pengertian naskh seperti itu—yang mengindikasikan adanya kesalahan atau ketidaktahuan—dinisbatkan kepada Allah Swt dari kesalahan dan kebodohan. Tidak ada jenis naskh seperti itu dalam ayat-ayat Alquran, yang semuanya bebas dari kontradiksi.

Makna naskh dalam Alquran adalah berakhirnya masa berlaku hukum yang dihapus. Artinya, hukum pertama diberlakukan karena maslahat tertentu dan bersifat sementara, lalu ketika masa itu berakhir dan maslahatnya selesai, maka datanglah ayat pengganti yang mengumumkan berakhirnya masa hukum itu.

Mengingat ayat-ayat Alquran diturunkan dalam berbagai peristiwa selama 23 tahun, sangatlah masuk akal bahwa beberapa hukumnya bersifat sementara.

Menetapkan hukum sementara pada saat kondisi belum memungkinkan untuk hukum permanen, kemudian menetapkan hukum tetap sebagai pengganti hukum sementara itu adalah sesuatu yang tidak bermasalah. Hal ini juga bisa dipahami dari firman Allah Swt tentang falsafah nasakh,

﴿وَ إِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ * قُلْ نَزَّلَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَ هُدًى وَ بُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِيْنَ﴾.

“Dan apabila Kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain—padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya—mereka berkata, ‘Sesungguhnya engkau (Muhammad) adalah orang yang mengada-adakan (dusta).’ Padahal kebanyakan mereka tidak mengetahui. Katakanlah, ‘Ruhul Kudus (Jibril) menurunkannya dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan (hati) orang-orang yang beriman, dan sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi kaum muslim.’”(62)

Al-Jary wa Al-Inthibaq (Kesinambungan dan Kesesuaian Makna Alquran)

Alquran adalah kitab abadi untuk semua zaman dan hukum-hukumnya berlaku untuk semua manusia. Maka maknanya terus berjalan dan berlaku, baik pada masa lalu maupun masa sekarang dan masa depan.

Sebagai contoh: Ayat yang turun mengenai suatu hukum terhadap salah satu orang beriman pada zaman Nabi saw, apabila kondisi yang sama terjadi pada seseorang di zaman lain, maka hukum yang sama pun berlaku atasnya. Demikian pula, ayat yang memuji atau mencela seseorang karena sifat tertentu, maka siapa pun di masa lain yang memiliki sifat itu juga termasuk dalam cakupan ayat tersebut, meskipun tidak hidup sezaman dengan Nabi saw.

Jadi, konteks turunnya sebuah ayat tidak membatasi penerapan hukum ayat itu. Maksudnya, meskipun ayat turun tentang orang tertentu, ia tidak hanya berlaku bagi orang itu saja, tetapi berlaku juga untuk siapa saja yang memiliki sifat yang sama.

Inilah yang disebut dalam hadis-hadis dengan istilah “al-jary” (kesinambungan makna Alquran). Misalnya, Imam Muhammad Baqir as ketika ditanya oleh Fudhail bin Yasar tentang hadis berikut,

مَا فِيْ الْقُرْآنِ آيَةٌ إِلاَّ وَ لَهَا ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ، وَ مَا فِيْهَا حَرْفٌ إِلاَّ وَ لَهُ حَدٌّ وَ لِكُلِّ حَدٍّ مَطْلَعٌ. مَا يَعْنِيْ بِقَوْلِهِ: ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ؟ قَالَ (عَلَيْهِ السَّلاَمُ): ظَهْرَهُ تَنْزِيْلُهُ وَ بَطْنُهُ تَأْوِيْلُهُ، مِنْهُ مَا مَضَى وَ مِنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ بَعْدُ، يَجْرِيْ كَمَا يَجْرِيْ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ، كُلَّمَا جَاءَ مِنْهُ شَيْئٌ وَقَعَ.

“Tidak ada satu ayat pun dalam Alquran melainkan memiliki zahir (makna lahir) dan batin (makna batin); setiap hurufnya memiliki batas, dan setiap batas ada titik terangnya.” Fudhail bertanya, “Apa yang dimaksud dengan zahir dan bathin?” Imam menjawab, “Zahirnya adalah penurunan (makna lahiriah), dan batinnya adalah takwilnya (makna dalam). Ada yang sudah terjadi, dan ada yang belum terjadi. Ayat itu terus berlaku sebagaimana matahari dan bulan yang terus beredar. Kapan pun makna dari ayat itu muncul, maka ia pun berlaku.”(63)

Dalam sebagian hadis lain, “Yang dimaksudkan dengan batin (makna tersembunyi) Alquran adalah penerapan makna (analitis) dalam kondisi serupa, sebagaimana pengertian ‘al-jary’.”(64)

Tafsir: Kemunculan dan Perkembangannya

Tafsir ayat-ayat Alquran serta penjelasan makna kata dan ungkapannya telah dimulai sejak masa Rasulullah saw, di mana beliau adalah guru pertama Alquran yang menjelaskan maksudnya dan menyelesaikan berbagai ungkapan yang sulit dipahami. Allah Swt berfirman,

﴿…وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ…﴾.

“…Dan Kami turunkan kepadamu al-Dzikr (Alquran) agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka…” (QS. al-Nahl:44). Dan juga berfirman,

﴿هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِيْ الْأُمِّيِّيْنَ رَسُوْلاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ…﴾.

“Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah…” (QS. al-Jumu’ah:2).

Pada masa Nabi saw dan atas perintah beliau, sekelompok sahabat sibuk membaca, menghafal, dan mencatat Alquran. Mereka dikenal sebagai “para qari’ (pembaca Alquran)”. Setelah masa sahabat, umat Islam terus melanjutkan kegiatan tafsir, dan hingga kini masih terdapat para mufasir (ahli tafsir).

Ilmu Tafsir dan Tingkatan Para Mufasir

Setelah wafatnya Rasulullah saw, sekelompok sahabat melanjutkan kegiatan tafsir. Di antara mereka adalah: Ubay bin Ka’ab, Abdullah bin Mas’ud, Jabir bin Abdillah Anshari, Abu Sa’id Khudri, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Anas, Abu Hurairah, dan Abu Musa Asy’ari. Yang paling terkenal di antara mereka adalah Abdullah bin Abbas.

Metode para sahabat ini dalam tafsir adalah dengan meriwayatkan apa yang mereka dengar langsung dari Nabi saw tentang makna ayat-ayat dalam bentuk hadis-hadis yang bersanad.(65) Jumlah hadis-hadis ini mencapai lebih dari 240 hadis, namun banyak sanadnya yang lemah dan sebagian matannya (isi hadis) mungkar (ganjil atau tidak bisa diterima), sehingga tidak bisa dijadikan sandaran.

Kadang mereka juga menyampaikan tafsir suatu ayat sebagai penafsiran pribadi tanpa menyandarkannya kepada Nabi saw. Para mufasir dari kalangan Ahlusunnah yang datang belakangan menganggap tafsir semacam ini sebagai hadis juga, dengan alasan bahwa para sahabat memperoleh ilmu Alquran dari Nabi saw dan tidak mungkin mereka menafsirkan dari diri mereka sendiri.

Namun, tidak ada bukti yang pasti untuk mendukung klaim tersebut. Selain itu, banyak dari hadis-hadis yang diriwayatkan berkaitan dengan sebab-sebab turunnya ayat (asbabun nuzul) dan kisah-kisah sejarah, bahkan terdapat hadis-hadis yang tidak bersanad dan dinukil dari ulama Yahudi yang masuk Islam, seperti Ka’abul Ahbar, dan lainnya.

Ibnu Abbas seringkali mengutip syair-syair Arab klasik dalam menjelaskan makna ayat. Hal ini tampak jelas dalam jawabannya terhadap pertanyaan Nafi’ bin Azraq, di mana dia menggunakan syair dalam lebih dari 200 ayat. Suyuthi menyebutkan 190 jawaban tersebut dalam kitabnya, al-Itqan.(66)

Oleh karena itu, hadis-hadis yang dinukil dari para sahabat tidak bisa seluruhnya dianggap sebagai hadis Nabi saw, namun juga tidak bisa dikatakan bahwa mereka sepenuhnya menafsirkan dari pendapat pribadi. Para mufasir sahabat ini disebut sebagai tingkatan pertama dari para mufasir.

Tingkatan Kedua: Para Tabi’in

Mereka adalah murid-murid para mufasir sahabat, seperti: Mujahid, Sa’id bin Jubair, Ikrimah, Dhahhak, serta Hasan Bashri, Atha’ bin Abi Rabah, Atha’ bin Abi Muslim, Abul Aliyah, Muhammad bin Ka’ab Qurazhi, Qatadah, Athiyah, Zaid bin Aslam, dan Thawus Yamani.(67)

Tingkatan Ketiga: Murid-murid Tabi’in

Seperti: Rabi’ bin Anas, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, Abu Shaleh Kalbi, dan lainnya.(68)

Metode mereka adalah terkadang meriwayatkan tafsir dalam bentuk hadis dari Nabi saw atau sahabat, dan terkadang menyampaikan pendapat sendiri tanpa menyandarkannya pada siapa pun. Mufasir yang datang kemudian memperlakukan pendapat-pendapat ini seperti hadis Nabi saw dan menyebutnya sebagai hadis mawquf (berhenti pada sahabat/tabi’in).(69)

Kedua tingkatan ini (tabi’in dan murid-muridnya) biasa disebut dengan istilah mufasir klasik (qudama’ al-mufassirin).

Tingkatan Keempat: Penulis Awal dalam Ilmu Tafsir

Seperti: Sufyan bin Uyainah, Waki’ bin Jarah, Syu’bah bin Hajjaj, Abd bin Humaid, dan lainnya. Dari tingkatan ini juga adalah Ibnu Jarir Thabari, pemilik tafsir yang terkenal.(70)

Metode mereka adalah menukil pendapat sahabat dan tabi’in dalam bentuk hadis dalam karya tafsir mereka tanpa mencantumkan pendapat pribadi. Namun, Ibnu Jarir dalam tafsirnya kadang menyatakan pendapat pribadi untuk menguatkan sebagian riwayat atau menggabungkan antara beberapa pendapat. Dari tingkatan ini dimulailah mufasir generasi akhir (muta’akhkhirin).

Tingkatan Kelima: Para Mufasir yang Menghapus Sanad

Mereka menulis tafsir dengan menukil hadis-hadis tanpa sanad dan hanya menyampaikan isi pendapat atau riwayat saja.

Suyuthi berkata, “Dari sinilah masuk berbagai hal yang asing, dan bercampurlah yang sahih dengan yang lemah (bermasalah).”(71)

Namun, peneliti yang cermat terhadap hadis-hadis bersanad pun akan menemukan banyak pemalsuan dan sisipan, melihat kontradiksi dalam riwayat yang dikaitkan pada satu sahabat, membaca kisah-kisah yang tidak mungkin benar, serta menemui hadis-hadis terkait asbabun nuzul dan nasikh-mansukh yang tidak sesuai dengan konteks ayat. Oleh karena itu, diriwayatkan bahwa Imam Ahmad bin Hambal berkata, “Tiga hal yang tidak memiliki dasar: kisah peperangan (maghazi), kisah-kisah akhir zaman (malaḥim), dan hadis-hadis tafsir.” Dan diriwayatkan pula bahwa Imam Syafi’i berkata, “Hadis yang benar-benar sahih dari Ibnu Abbas hanya sekitar seratus hadis saja.”

Tingkatan Keenam: Para mufasir yang menulis tafsir setelah munculnya berbagai ilmu pengetahuan dan setelah ilmu-ilmu tersebut mencapai kematangan. Masing-masing menulis sesuai dengan keahliannya dan dalam bidang ilmu yang mereka kuasai.

Misalnya:

- Ahli nahwu memasukkan pembahasan-pembahasan nahwu, seperti Zajjaj, Waḥidi dan Abu Ḥayyan.(72)

- Sastrawan menyajikan pembahasan balaghah, seperti Zamakhsyari dalam tafsirnya al-Kasysyaf.(73)

- Ahli kalam (teolog) menaruh perhatian pada pembahasan kalam, seperti Fakhruddin Razi dalam tafsirnya, al-Tafsir al-Kabir.(74)

- Sufi menyelami pembahasan tasawuf, seperti Ibnu Arabi dan Abdurrazzaq Kasyani dalam tafsir-tafsir mereka.(75)

- Ahli hadis (akhbari) memenuhi kitabnya dengan hadis-hadis, seperti Tsa’labi dalam tafsirnya.(76)

- Ahli fikih membahas persoalan-persoalan fikih, seperti Qurṭhubi dalam tafsirnya.(77)

Beberapa mufasir lainnya mencampurkan berbagai disiplin ilmu dalam tafsir mereka, seperti yang kita lihat dalam Tafsir Ruḥ al-Ma’ani,(78) Ruḥ al-Bayan,(79) dan Tafsir al-Naisaburi.(80)

Kontribusi yang diberikan oleh lapisan ini terhadap ilmu tafsir adalah mereka berhasil mengeluarkan tafsir dari kekakuannya dan menundukkannya kepada kajian dan penelitian. Namun, secara objektif harus diakui bahwa banyak pembahasan yang mereka tulis sebenarnya dipaksakan kepada Alquran dan tidak ditunjukkan langsung oleh ayat-ayatnya.

Metode Mufasir Syiah dan Tingkatan-Tingkatan Mereka

Lapisan-lapisan yang telah kami sebutkan sebelumnya adalah lapisan para mufasir dari kalangan Ahlusunnah, yang memiliki metode khusus dalam menafsirkan Alquran sejak awal kemunculannya. Mereka menjadikan tafsir sebagai kumpulan hadis Nabi saw, perkataan sahabat dan tabi’in, dan mereka tidak memperbolehkan penggunaan akal dalam tafsir, karena dianggap sebagai ijtihad yang bertentangan dengan nash (teks suci).

Namun, ketika terjadi kontradiksi, kebingungan, dan adanya penyusupan serta pemalsuan dalam riwayat, maka lapisan keenam mulai menggunakan akalnya dan melakukan ijtihad dalam menafsirkan.

Adapun metode yang digunakan oleh Syiah dalam tafsir Alquran berbeda dengan metode Ahlusunnah. Oleh karena itu, pembagian lapisan-lapisan mufasir Syiah pun berbeda.

Syiah meyakini—berdasarkan teks Alquran—bahwa ucapan Nabi Muhammad saw adalah hujah (dalil) dalam tafsir. Mereka juga berpendapat bahwa perkataan sahabat dan tabi’in sama seperti kaum muslim lainnya, tidak bisa dijadikan hujjah kecuali jika terbukti bahwa itu adalah hadis Nabi. Berdasarkan hadis “Tsaqalain” (Dua Peninggalan Berharga) yang diriwayatkan secara mutawatir, bahwa ucapan Ahlulbait as adalah hujah setelah ucapan Rasulullah saw. Maka dari itu, kaum Syiah dalam tafsir Alquran merujuk kepada riwayat dari Nabi saw dan Ahlulbait as, sehingga lapisan-lapisan mufasir mereka sebagai berikut:

Tingkatan Pertama: Mereka yang meriwayatkan tafsir dari Nabi saw dan para Imam Ahlulbait as, dan mencantumkan hadis-hadis tersebut dalam berbagai karya mereka, seperti Zurarah, Muḥammad bin Muslim, Ma’ruf, Jarir, dan lainnya.(81)

Tingkatan Kedua: Para penulis tafsir pertama dari kalangan Syiah, seperti Furat bin Ibrahim Kufi, Abu Ḥamzah Tsumali, Ayyasyi, Ali bin Ibrahim Qummi, dan Nu’mani.(82)

Metode mereka dalam tafsir mirip dengan metode lapisan keempat dari mufasir Ahlusunnah, yaitu dengan meriwayatkan hadis-hadis dari lapisan pertama dan mencantumkannya dengan sanad dalam karya mereka, tanpa menyampaikan pandangan pribadi mereka dalam tafsir.

Perlu diketahui bahwa masa yang memungkinkan untuk meriwayatkan langsung dari para Imam Ahlulbait as cukup panjang, sekitar tiga abad, sehingga secara kronologis tidak mudah untuk membedakan secara tepat antara dua lapisan ini, bahkan keduanya saling bertumpang tindih.

Pada masa awal mufasir Syiah, sangat jarang ditemukan hadis-hadis tafsir yang diriwayatkan secara mursal (tanpa sanad) dalam tafsir mereka. Sebagai contoh, dalam Tafsir al-Ayyasyi, sebagian muridnya menghapus sanad-sanad dari riwayat untuk meringkas, sehingga versi murid yang ringkas ini menjadi terkenal dan menggantikan naskah aslinya.

Tingkatan Ketiga: Mereka yang ahli dalam berbagai cabang ilmu:

- Syarif Raḍhi dalam tafsir sastranya,

- Syekh Thusi dalam tafsir kalamnya yang berjudul al-Tibyan,

- Mulla Ṣhadra Syirazi dalam tafsir filsafatnya,

- Mibadi Kunabadi dalam tafsir tasawufnya,

- Syekh Abd Ali Ḥuwaizi, Sayid Hasyim Baḥrani, dan Faiḍh Kasyani dalam tafsir mereka masing-masing: Nur al-Tsaqalayn, al-Burhan, dan al-Ṣhafi.(83)

Ada juga sekelompok mufasir yang menggabungkan berbagai cabang ilmu dalam tafsir mereka, seperti Syekh Ṭhabarsi dalam Tafsir Majma’ al-Bayan, yang membahas bahasa, nahwu, qira’at, kalam, hadis, dan lain-lain.(84)

Bagaimana Alquran Menerima Tafsir?

Jawaban atas pertanyaan ini menjadi jelas dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Seperti yang telah kami sebutkan, Alquran adalah kitab yang bersifat abadi dan universal, ditujukan kepada semua orang dan membimbing mereka kepada tujuannya. Alquran menantang dalam banyak ayatnya agar manusia mendatangkan yang serupa dengannya, dan menjadikannya sebagai hujah (argumen) terhadap manusia. Ia menggambarkan dirinya sebagai cahaya, petunjuk, dan penjelasan bagi segala sesuatu. Maka, kitab seperti ini tentu tidak membutuhkan sesuatu yang lain untuk menjelaskan maksudnya.

Allah Swt berfirman sebagai bukti bahwa Alquran bukanlah ucapan manusia,

﴿أَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا﴾.

“Apakah mereka tidak merenungkan Alquran? Sekiranya Alquran itu datang dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapatkan banyak pertentangan di dalamnya” (QS. al-Nisa:82).

Alquran tidak mengandung kontradiksi. Jika tampaknya ada kontradiksi secara lahiriah, maka itu akan tersingkap dan terangkat dengan cara merenungkan ayat-ayat Alquran itu sendiri.

Kitab seperti ini, jika memerlukan sesuatu di luar dirinya untuk menjelaskan maksudnya, maka tidak akan bisa menjadi hujah sempurna. Sebab, jika seorang kafir menemukan kontradiksi dalam Alquran yang tidak dapat dijelaskan melalui petunjuk verbal (lafaz) dari ayat-ayat itu sendiri, dia tidak akan menerima penjelasan dari sumber lain. Misalnya, jika Nabi saw berkata bahwa kontradiksi itu tersingkap melalui penjelasan tertentu, si kafir tidak akan menerimanya karena dia tidak mempercayai kenabian, kejujuran, dan kemaksuman Nabi saw. Maka, dia tidak akan tunduk pada perkataan Nabi saw.

Dengan kata lain, tidak cukup jika Nabi saw menghilangkan kontradiksi dalam Alquran tanpa bukti verbal dari Alquran itu sendiri, bagi orang yang tidak meyakini kenabiannya. Ayat,

﴿أَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا﴾.

“Apakah mereka tidak merenungkan Alquran? Sekiranya Alquran itu datang dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapatkan banyak pertentangan di dalamnya” (QS. al-Nisa:82) menghadapkan argumen kepada orang-orang kafir yang belum beriman kepada Nabi saw. Maka, jika tidak ada bukti eksplisit dari Alquran, mereka tidak akan menerima perkataan Nabi saw.

Di sisi lain, Alquran sendiri menetapkan keabsahan (hujjiyah) dari perkataan Nabi saw dan tafsir beliau, sebagaimana Nabi saw juga menetapkan keabsahan tafsir dari Ahlulbaitnya as.

Dari dua premis ini kita dapat menyimpulkan bahwa dalam Alquran terdapat ayat-ayat yang menjelaskan ayat lainnya, dan kedudukan Nabi saw dan Ahlulbait as dalam Alquran adalah sebagai pembimbing yang maksum (terpelihara dari kesalahan), sehingga tafsir mereka sesuai dengan tafsir yang diperoleh dari merenungkan dan mengaitkan ayat-ayat Alquran, tanpa ada pertentangan sedikit pun.

Hasil Penelitian

Kesimpulan yang kita peroleh dari bab sebelumnya adalah bahwa tafsir yang hakiki (realistis) terhadap Alquran adalah tafsir yang bersumber dari perenungan terhadap ayat-ayat suci dan mengaitkan sebagian ayat dengan ayat lainnya.

Dengan kata lain, ada tiga metode yang dapat ditempuh dalam menafsirkan Alquran:

- Menafsirkan satu ayat secara berdiri sendiri dengan bantuan pengetahuan ilmiah atau non-ilmiah yang kita miliki.

- Menafsirkan ayat dengan bantuan hadis yang diriwayatkan dari para maksum as.

- Menafsirkan ayat dengan merenungkan dan mencermati ayat tersebut beserta ayat-ayat lain yang relevan, dan juga dengan memanfaatkan hadis-hadis.

Metode ketiga inilah yang kita capai dalam pembahasan sebelumnya, dan merupakan metode yang dianjurkan oleh Nabi saw dan Ahlulbait as, seperti yang diriwayatkan dari mereka. Nabi saw bersabda,

وَ إِنَّمَا نَزَلَ لِيُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا.

“Sesungguhnya Alquran diturunkan agar sebagian ayatnya membenarkan sebagian yang lain.”

Dan Imam Ali as berkata,

يَنْطِقُ بَعْضُهُ بِبْعَضٍ وَ يَشْهَدُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ.

“Sebagian ayatnya berbicara dengan sebagian lainnya, dan sebagian ayat bersaksi atas sebagian lainnya.”

Dari penjelasan di atas, menjadi jelas bahwa metode ini bukanlah metode yang dilarang dalam hadis Nabi saw yang terkenal,

مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

“Barang siapa menafsirkan Alquran menurut pendapatnya sendiri, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya di neraka.”

Karena metode ini merupakan penafsiran Alquran dengan Alquran, bukan berdasarkan pendapat pribadi.

Adapun metode pertama (tafsir dengan ilmu pribadi tanpa merujuk pada ayat lain atau hadis), tidak dapat dijadikan sandaran. Pada hakikatnya, ini termasuk kategori tafsir dengan rakyu (pendapat pribadi) yang dilarang, kecuali jika hasilnya sejalan dengan metode ketiga.

Sedangkan metode kedua adalah yang digunakan oleh para mufasir pada masa awal, dan terus digunakan selama beberapa abad. Ini juga merupakan metode yang digunakan oleh kelompok akhbari dari kalangan Syiah maupun Sunni.

Namun metode ini bersifat terbatas dan tidak mampu menjawab kebutuhan yang tidak terbatas. Karena enam ribu lebih ayat dalam Alquran dihadapkan pada ratusan ribu pertanyaan, baik yang ilmiah maupun non-ilmiah. Dari mana kita mendapatkan jawaban atas semua pertanyaan ini? Apakah kita kembali kepada riwayat dan hadis?

Perlu diketahui bahwa jumlah hadis Nabi saw tentang tafsir, yang diriwayatkan dari jalur Ahlusunnah, tidak lebih dari 250 hadis, dan banyak di antaranya lemah sanadnya atau bahkan munkar.

Memang, hadis-hadis yang diriwayatkan dari Ahlulbait as melalui jalur Syiah mencapai ribuan, dan banyak di antaranya bisa dijadikan sandaran. Namun jumlah itu tetap tidak mencukupi untuk menjawab berbagai pertanyaan yang tidak terbatas yang kita hadapi ketika berhadapan dengan ayat-ayat suci Alquran.

Selain itu, ada pula ayat-ayat yang tidak diriwayatkan satu pun hadis tentangnya, baik dari jalur Sunni maupun Syiah. Lalu apa yang harus kita lakukan terhadap ayat-ayat ini?

Dalam menghadapi persoalan ini, kita hanya memiliki dua pilihan:

- Kembali kepada ayat-ayat lain yang relevan untuk membantu menafsirkan ayat tersebut—namun ini ditolak oleh metode hadis (metode kedua).

- Menahan diri dari menafsirkan ayat tersebut dan berpaling dari kebutuhan ilmiah yang mendesak untuk diteliti—ini pun bukan solusi.

Lalu, apa yang harus kita lakukan terhadap ayat-ayat Alquran yang mendorong kita untuk merenung, meneliti, dan menjelaskan?

Allah Swt berfirman,

﴿…وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْئٍ…﴾.

“… Dan Kami turunkan kepadamu Alkitab (Alquran) sebagai penjelas atas segala sesuatu…” (QS. al-Nahl:89);

﴿أَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ…﴾.

“Apakah mereka tidak merenungkan Alquran?” (QS. al-Nisa:82);

﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوْا آيَاتِهِ وَ لِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوْ الْأَلْبَابِ﴾.

“Kitab yang Kami turunkan kepadamu yang penuh berkah agar mereka merenungkan ayat-ayatnya dan agar orang-orang berakal mendapatkan pelajaran”(85);

﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوْا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِيْنَ﴾.

“Apakah mereka tidak merenungkan perkataan itu? Ataukah telah datang kepada mereka apa yang belum pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu?”(86)